Je poste cette contribution en tant qu’ingénieur agronome. En juin 2010, suite au forum des idées consacré à l’agriculture, notre parti avait produit un texte très intéressant, très complet et tout à fait cohérent. Il évitait de nombreux raccourcis ou erreurs dans lesquels il est facile de tomber. Mais en lisant les contributions générales pour notre dernier congrès, j’ai souvent été choqué par les courts passages consacrés à l’agriculture. Des propos généralement sans intérêt, car totalement caricaturaux.

Pour commencer et avant de trouver des solutions pour aboutir à une évolution des modes de production des denrées agricoles, il est primordial d’arrêter de tomber dans un certain nombre de travers :

-ne jamais perde de vue que le but premier de l’agriculture est de produire des denrées alimentaires en quantité suffisante pour nourrir l’humanité. On a trop souvent tendance dans notre pays, qui se sait à l’abri de toute pénurie, à ne plus penser qu’au qualitatif, comme si le quantitatif n’avait plus aucune importance. Par contre, il faut évidemment considérer la durabilité des modes de production. Il s’agit bien de nourrir la population d’aujourd’hui et de demain. Pour cela, il ne faut pas détruire les ressources naturelles, ne pas produire des denrées qui nuisent à la santé et continuer à avoir des agriculteurs pouvant vivre de leur travail. L’usage avec une connotation négative du terme « productivite » est donc particulièrement malheureux, mais puisque c’est l’usage, je vais l’employer moi aussi dans ce texte.

-arrêter de repeindre les choses en noir et blanc, avec d’un côté les gentils agriculteurs bio et de l’autre les méchants agriculteurs « productivistes ». Une exploitation agricole peut être gérée de multiples façons, avec un bilan environnemental toujours différent. Il existe tout un panel de pratiques sur lequel on peut coller des étiquettes (agriculture bio, raisonnée, de précision, écologiquement intensive…) parce que cela facilite la compréhension, mais cela se révèle toujours réducteur. Il ne faut pas non plus oublier que l’agriculture biologique n’est qu’un label avec un cahier des charges extrêmement contraignant. Beaucoup d’agriculteurs ont aujourd’hui des pratiques culturales proches de l’agriculture biologique mais n’ont aucun intérêt à se faire labelliser et n’ont donc aucune raison de le faire. Réduire les politiques publiques à un développement de l’agriculture biologique, comme c’est souvent le cas, n’est donc en rien gage d’efficacité. Il vaut mieux n’avoir que 10% d’agriculture biologique à côté de 90% d’agriculture non labellisée mais qui limite son impact sur l’environnement, que 30% d’agriculture biologique avec 70% d’agriculture extrêmement « productiviste » à côté.

-arrêter de croire que rien n’a changé depuis 50 ans. Les pratiques ont déjà largement évolué dans le bon sens. Et ce pour une simple raison : les produits phyto-sanitaires coûtent cher. En tant que produits chimiques, ils suivent le prix du pétrole et leur coût donc pèse donc fortement sur la rentabilité des exploitations. Personne n’épand plus de l’engrais en masse comme ça pouvait se faire il y a plusieurs décennies. N’oublions jamais que ce n’est pas l’engrais qui pollue, mais l’engrais qui n’est pas absorbé par la plante. Cette fraction pollue et représente également un gâchis financier pour l’agriculteur, puisqu’il aura payé à prix d’or un produit qui ne remplit pas sa mission. Malheureusement, les cycles de l’eau sont parfois très lents et beaucoup des molécules utilisées hier ont une durée de vie très longue et vont rester présentes dans l’environnement pendant encore des décennies. Il y a une inertie très forte et les évolutions d’aujourd’hui ne donneront des résultats visibles que dans de nombreuses années.

-arrêter de penser qu’une petite exploitation est forcément plus vertueuse qu’une grande. C’est une idée qui ne repose sur rien et qu’on peut même juger contraire à la réalité. En effet, un exploitant qui possède une surface très importante pourra plus facilement, voire même aura intérêt, à adopter des pratiques culturales plus extensives. A l’inverse, ne posséder qu’une surface limitée implique d’optimiser la valeur ajoutée obtenue sur chaque hectare afin de dégager un revenu et donc de produire au maximum.

Il faut aussi avoir quelques éléments à l’esprit avant de chercher à élaborer une politique agricole efficace et pertinente :

-le revenu de beaucoup d’agriculteurs dépend exclusivement des aides. Sans elles, aucune exploitation céréalière, je dis bien aucune, n’existerait aujourd’hui. Avant la hausse des cours de ces dernières années, la rentabilité d’une telle exploitation était au mieux égale aux montants des aides. C ‘est à dire que sans elles, un céréalier ne pouvait espérer au mieux que de ne pas perdre d’argent. Il faut donc bien comprendre l’enjeu pour cette profession du montant des aides. Les diminuer, c’est diminuer directement leur revenu. Pour certains, cela ne nous arrachera pas de larmes, mais cela reste une minorité. Il faut se demander combien d’entre nous accepterait une diminution de salaire brutale suite à un changement de politique publique avant de juger certaines réactions.

-la rentabilité du capital en agriculture est extrêmement faible, environ 3% pour les exploitations les plus performantes. Avec les cours actuels, les exploitations céréalières atteignent certainement des chiffres supérieurs, mais s’interroger sur la pérennité de cette hausse est un autre débat dans lequel je ne rentrerai pas ici. Cela revient à dire qu’un agriculteur a presque toujours intérêt à vendre son exploitation et à placer l’argent. Cela implique surtout que l’investissement y est particulièrement délicat et n’est possible que parce que les agriculteurs ont leurs revenus largement garantis. Si la politique agricole commune le expose à des risques plus importants, les investissements nécessaires aux changements de mode de production seront d’autant plus difficiles.

Je prêche pour ma paroisse, mais l’agronomie est une science complexe et comprendre comment une exploitation fonctionne est un exercice qui demande de solides connaissances. Beaucoup de gens jugent l’agriculture, comme si c’était quelque chose de simple, alors qu’ils n’auraient aucun avis sur les procédures de contrôle des avions, n’étant pas eux-même ingénieurs aéronautiques. C’est un sujet qui touche chacun de nous, les discours trop simplistes font peut-être plaisir à une partie de notre électorat, mais cela ne peut pas aboutir à des politiques cohérentes et pertinentes. Sans parler de l’impact que cela auprès de la profession agricole. Employer le terme d’empoisonnement pour parler d’une activité qui nous nourrit et nous a mis à l’abri de la famine grâce à une augmentation de la production est évidemment très mal vécue. Ce terme s’est pourtant retrouvé dans plusieurs contributions, oubliant peut-être que cela revient à accuser une partie des agriculteurs de tentative de meurtre.

Une fois tous ces éléments pris en compte, quels pistes pour avancer :

-soutenir l’innovation que ce soit au niveau de la recherche fondamentale que dans les exploitations elles-mêmes. Les choses ont déjà largement évoluées, mais il reste tout de même une inertie non négligeable. Elle tient à la résistance naturelle au changement, mais aussi, comme je l’ai souligné plus haut, aux difficultés à financer ces évolutions dans les exploitations, qui ne peuvent pas toujours prendre d’importants risques financiers. La mutation des pratiques ne peut donc qu’être lente. Les travaux de l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA) vont évidemment désormais tous dans le sens d’une agriculture durable. Mais j’ai pu constater lors de mes études au début des années 2000 que cette évolution a été lente et a démarré avec une ou deux décennies de retard. Il s’agit maintenant de le combler.

-avoir des politiques territoriales cohérentes. S’il y a bien une activité économique dont le fonctionnement dépend de la nature du territoire, c’est bien l’agriculture. Terroir, géologique, relief, nature des sols, pressions urbaines, autant de paramètres qui vont déterminer la direction la plus pertinentes à suivre. Mais là encore, il faut veiller à ne pas rentrer dans les clichés et les fantasmes. Il faut aussi accepter les expertises agronomiques et techniques. Par exemple, développer le maraîchage sur le Plateau de Saclay est peut-être très tendance, mais il s’agit d’un des meilleurs plateaux céréaliers au monde et il doit donc garder cette vocation principale, puisque c’est dans ce genre de terres que l’on peut obtenir de bons rendements en céréales sans intrant. Mais à l’inverse, combien de parcelles avec une pente bien trop forte pour que les engins agricoles y fonctionnent sans consommer une maximum de carburant ont perdu leur nature de pré pour devenir de la grande culture dans le cadre de la PAC de 1992 ?

-utiliser le levier financier intelligemment et non comme une punition. Mais pour cela, il faut que des pratiques de substitution existent. C’est alors la transition vers elles qui doit être financée. Mais il faut laisser aux agriculteurs leur autonomie et faire appel à leur propre expertise. Les mesures aussi technocratiques que les bandes enherbées, qui partent d’une bonne intention mais dont la mise en œuvre s’est révélée parfois être un enfer, doivent laisser place à des politiques visant à améliorer le fonctionnement de l’exploitation dans sa globalité. Bien sûr, cela passe par des moyens de suivi et de contrôle pas forcément faciles à créer. Mais rappelons-nous que moins de fuel et moins d’intrants, c’est autant moins de charges pour les exploitations. S’ils peuvent maintenir des rendements acceptables, les agriculteurs auront tout intérêt d’effectuer la transition vers des pratiques qui les limitent. La politique des Contrats Territoriaux d’Exploitation (CTE) mis en place sous le gouvernement Jospin allait dans ce sens. Leur mise en œuvre s’était révélée délicate et insatisfaisante, mais c’est vraiment dommage que la droite ait tout simplement abandonné cette idée au lieu de chercher à l’améliorer.

-enfin le volet réglementaire doit être activité lorsqu’il est nécessaire d’interdire l’usage de produits nocifs pour la santé ou la qualité de l’environnement. Mais il faut le faire en mesurant les bénéfices et avantages. Encore une fois, diminuer les quantités de denrées produites n’a rien d’anodin. Notre pays est exportateur de céréales, ce qui signifie qu’il contribue à nourrir le monde, au-delà de notre pays. Une expertise indépendante de tout lobby est donc plus que jamais indispensable. Facile à dire, je sais bien…

Hier a eu lieu un événement d’une portée considérable, un vrai séisme… Non, je ne parle pas de l’élection d’un pape sud-américain, dont on a abondamment parlé (et qui constitue tout de même un événement un peu plus remarquable que le fait qu’il neige parfois en hiver, admettons-le). Je parle du rejet, à une quasi unanimité par le parlement européen du projet de budget de l’Union. Imaginez en France si droite et gauche confondues votaient d’une seule voix contre un budget proposé par le gouvernement. On serait alors dans la situation d’une crise majeure dont tous les journaux feraient leur une et qui animerait toutes les conversations dans notre beau pays.

Hier a eu lieu un événement d’une portée considérable, un vrai séisme… Non, je ne parle pas de l’élection d’un pape sud-américain, dont on a abondamment parlé (et qui constitue tout de même un événement un peu plus remarquable que le fait qu’il neige parfois en hiver, admettons-le). Je parle du rejet, à une quasi unanimité par le parlement européen du projet de budget de l’Union. Imaginez en France si droite et gauche confondues votaient d’une seule voix contre un budget proposé par le gouvernement. On serait alors dans la situation d’une crise majeure dont tous les journaux feraient leur une et qui animerait toutes les conversations dans notre beau pays.

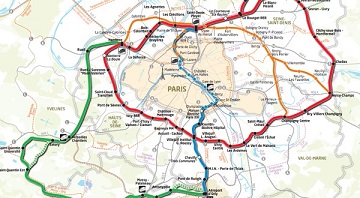

En 13 ans, de 1900 à 1913, Paris a vu se créer 10 lignes de métro. 3 autres naîtront pendant l’entre-deux guerre. Depuis, il ne s’était pas passé grand chose. La création du RER a certes eu un impact réel, mais son développement s’est étalé sur près de 50 ans. Mais le développement de la métropole parisienne s’est poursuivi sans que l’offre de transport ne suive, engendrant les difficultés que l’on connaît aujourd’hui. Et surtout, quasiment tous les liaisons ont été pensées pour relier la banlieue à Paris, alors qu’une majorité des déplacements quotidiens des Franciliens se fait de banlieue à banlieue.

En 13 ans, de 1900 à 1913, Paris a vu se créer 10 lignes de métro. 3 autres naîtront pendant l’entre-deux guerre. Depuis, il ne s’était pas passé grand chose. La création du RER a certes eu un impact réel, mais son développement s’est étalé sur près de 50 ans. Mais le développement de la métropole parisienne s’est poursuivi sans que l’offre de transport ne suive, engendrant les difficultés que l’on connaît aujourd’hui. Et surtout, quasiment tous les liaisons ont été pensées pour relier la banlieue à Paris, alors qu’une majorité des déplacements quotidiens des Franciliens se fait de banlieue à banlieue.

L’avantage quand on est riche et puissant, c’est que l’on peut se foutre de la gueule du monde sans vraiment craindre pour ses fins de moi. Si cette sentence peut paraître un cliché facile pour gauchistes convaincus, elle a pourtant été magnifiquement illustrée par Carlos Ghosn, le merveilleux patron de Renault. Son annonce de renoncement à 30% de la part variable de son salaire de 2012, si jamais l’entreprise arrivait à faire passer l’accord de compétitivité qu’elle veut imposer à ses salariés (consistant, pour faire court, à travailler plus pour gagner autant, voire moins) frise la provocation.

L’avantage quand on est riche et puissant, c’est que l’on peut se foutre de la gueule du monde sans vraiment craindre pour ses fins de moi. Si cette sentence peut paraître un cliché facile pour gauchistes convaincus, elle a pourtant été magnifiquement illustrée par Carlos Ghosn, le merveilleux patron de Renault. Son annonce de renoncement à 30% de la part variable de son salaire de 2012, si jamais l’entreprise arrivait à faire passer l’accord de compétitivité qu’elle veut imposer à ses salariés (consistant, pour faire court, à travailler plus pour gagner autant, voire moins) frise la provocation.

A l’heure où l’argent public devient une denrée rare et précieuse, il est important d’éviter la schizophrénie politique et budgétaire. Certes, elle est toujours à proscrire. Disons que les temps actuels pourraient justement constituer l’occasion d’une réflexion sur le sujet. Surtout que l’actualité de ces jours derniers a donné de quoi largement alimenter le débat.

A l’heure où l’argent public devient une denrée rare et précieuse, il est important d’éviter la schizophrénie politique et budgétaire. Certes, elle est toujours à proscrire. Disons que les temps actuels pourraient justement constituer l’occasion d’une réflexion sur le sujet. Surtout que l’actualité de ces jours derniers a donné de quoi largement alimenter le débat.

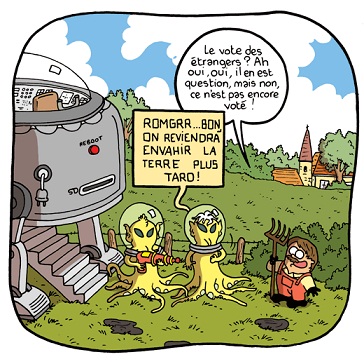

N.B : J’ai écrit ce texte dans le cadre d’un débat d’actu sur le site Ciao.fr. La question était « pour ou contre le vote des étrangers ». Vu comme la question était posée, c’était déjà mal parti et le contenu des interventions a confirmé mes craintes. Je n’ai donc pas pu résister à l’envie de participer

N.B : J’ai écrit ce texte dans le cadre d’un débat d’actu sur le site Ciao.fr. La question était « pour ou contre le vote des étrangers ». Vu comme la question était posée, c’était déjà mal parti et le contenu des interventions a confirmé mes craintes. Je n’ai donc pas pu résister à l’envie de participer

On se rappelle des grandes lois et de ceux qui les ont porté. Jules Ferry et l’école gratuite, laïque et obligatoire. La loi de 1901 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat sous l’égide de Waldeck-Rousseau. Les congés payés inventés par le Front Populaire. Simone Veil et la légalisation de l’avortement, Robert Badinter et l’abolition de la peine de mort. Mais à chaque fois, il y a eu des députés pour s’y opposer, voter contre et expliquer que l’on courait à la catastrophe. Qui se souvient d’eux et de leurs arguments ? Personne ! Car l’histoire est cruelle avec ceux qui croient pouvoir s’opposer à son cours et les fait sombrer dans l’oubli.

On se rappelle des grandes lois et de ceux qui les ont porté. Jules Ferry et l’école gratuite, laïque et obligatoire. La loi de 1901 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat sous l’égide de Waldeck-Rousseau. Les congés payés inventés par le Front Populaire. Simone Veil et la légalisation de l’avortement, Robert Badinter et l’abolition de la peine de mort. Mais à chaque fois, il y a eu des députés pour s’y opposer, voter contre et expliquer que l’on courait à la catastrophe. Qui se souvient d’eux et de leurs arguments ? Personne ! Car l’histoire est cruelle avec ceux qui croient pouvoir s’opposer à son cours et les fait sombrer dans l’oubli.

Pardon Madame Taubira. Oui, ce billet sera un billet d’excuses… Quand les excuses doivent être mutuelles, il faut bien que quelqu’un commence. Oh, je sais bien que les excuses en retour ne viendront sûrement jamais. Je ne l’écris pas pour en avoir (en dehors du fait que vous ne lirez jamais ces lignes), mais parce que je me suis trompé sur votre compte et que je ne peux que le reconnaître. Aussi parce qu’en ces heures, votre combat est trop important pour ne pas recevoir un soutien plein et entier.

Pardon Madame Taubira. Oui, ce billet sera un billet d’excuses… Quand les excuses doivent être mutuelles, il faut bien que quelqu’un commence. Oh, je sais bien que les excuses en retour ne viendront sûrement jamais. Je ne l’écris pas pour en avoir (en dehors du fait que vous ne lirez jamais ces lignes), mais parce que je me suis trompé sur votre compte et que je ne peux que le reconnaître. Aussi parce qu’en ces heures, votre combat est trop important pour ne pas recevoir un soutien plein et entier.

J’ai quelque peu hésité à rédiger ce billet, tant l’éditorial du Monde d’hier correspondait déjà parfaitement à ce que je voulais exprimer, même si le ton était tout de même particulièrement agressif. Il concernait la réforme des rythmes scolaires et la grève des instituteurs parisiens particulièrement suivie. Il rappelait qu’il serait bon que les acteurs de l’éducation se mobilisent avant tout pour améliorer la qualité de l’enseignement prodigué aux enfants et non pour défendre leurs propres intérêts.

J’ai quelque peu hésité à rédiger ce billet, tant l’éditorial du Monde d’hier correspondait déjà parfaitement à ce que je voulais exprimer, même si le ton était tout de même particulièrement agressif. Il concernait la réforme des rythmes scolaires et la grève des instituteurs parisiens particulièrement suivie. Il rappelait qu’il serait bon que les acteurs de l’éducation se mobilisent avant tout pour améliorer la qualité de l’enseignement prodigué aux enfants et non pour défendre leurs propres intérêts.

Commentaires récents