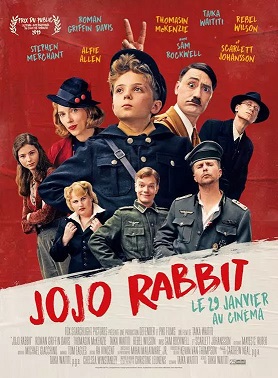

Pour parler d’un sujet grave et sérieux, dramatique et triste, on peut évidemment choisir de raconter une histoire grave et sérieuse, dramatique et triste. Mais on peut aussi prendre le parfait contre-pied et se servir du rire et de la dérision pour passer les mêmes messages. Bien sûr, l’exercice devient alors beaucoup plus périlleux. Il faut avoir un peu de courage pour oser s’aventurer dans cette voie. Certains réalisateurs ont eu cette audace. Depuis la Vie est Belle de Roberto Benigni, on sait que même la thématique de l’Holocauste peut être traitée avec bonheur de cette façon. Une nouvelle preuve avec Jojo Rabbit, même si ce film deviendra certainement moins culte que son illustre prédécesseur.

Pour parler d’un sujet grave et sérieux, dramatique et triste, on peut évidemment choisir de raconter une histoire grave et sérieuse, dramatique et triste. Mais on peut aussi prendre le parfait contre-pied et se servir du rire et de la dérision pour passer les mêmes messages. Bien sûr, l’exercice devient alors beaucoup plus périlleux. Il faut avoir un peu de courage pour oser s’aventurer dans cette voie. Certains réalisateurs ont eu cette audace. Depuis la Vie est Belle de Roberto Benigni, on sait que même la thématique de l’Holocauste peut être traitée avec bonheur de cette façon. Une nouvelle preuve avec Jojo Rabbit, même si ce film deviendra certainement moins culte que son illustre prédécesseur.

Taika Waititi a vraiment osé en réalisant ce film. Il y a une vraie prise de risque artistique qui mérite beaucoup de respect à elle seule. C’est ceux qui ne prennent jamais de risque qui ne font jamais d’erreur. Jojo Rabbit est un film largement imparfait, un peu foutraque et pas toujours totalement abouti. Mais il tire de ce bordel organisé une énergie tout à fait appréciable. La réalisation, le casting, le scénario, tout cela s’engage dans la direction définie avec énormément de conviction. Ils finissent par la transmettre au spectateur qui rentre dans cette histoire avec beaucoup de jubilation. Le rire va vite succéder aux larmes, puis au rire, plus aux larmes, mais la douche écossaise est vraiment plaisante ! Chaque émotion nourrit l’autre et c’est elles que l’on retient au final, bien plus que les imperfections.

Jojo Rabbit nous permet de découvrir un duo de comédiens dont la valeur n’attend certainement pas le nombre des années. Roman Griffith Davis et Thomasin McKenzie sont les vraies stars de ce film. On est toujours un peu embêté pour juger les enfants acteurs, mais ce qui leur était demandé ici s’apparentait à un travail d’acteurs que peu d’adultes auraient pu réaliser avec autant de justesse. Ils éclipsent largement Scarlett Johansson et Sam Rockwell, qui proposent un travail sérieux, mais sans génie particulier. La petite déception vient de Taiki Waititi en tant qu’acteur. Son Hitler, ami imaginaire ridicule, reste une des idées pas totalement exploitées de ce film. Mais il a mis tellement de lui-même dans ce film qu’on lui pardonne aisément ce moment de faiblesse pour saluer encore une fois les risques pris ! Qu’il puisse en inspirer d’autres !

Jojo Rabbit nous permet de découvrir un duo de comédiens dont la valeur n’attend certainement pas le nombre des années. Roman Griffith Davis et Thomasin McKenzie sont les vraies stars de ce film. On est toujours un peu embêté pour juger les enfants acteurs, mais ce qui leur était demandé ici s’apparentait à un travail d’acteurs que peu d’adultes auraient pu réaliser avec autant de justesse. Ils éclipsent largement Scarlett Johansson et Sam Rockwell, qui proposent un travail sérieux, mais sans génie particulier. La petite déception vient de Taiki Waititi en tant qu’acteur. Son Hitler, ami imaginaire ridicule, reste une des idées pas totalement exploitées de ce film. Mais il a mis tellement de lui-même dans ce film qu’on lui pardonne aisément ce moment de faiblesse pour saluer encore une fois les risques pris ! Qu’il puisse en inspirer d’autres !

LA NOTE : 13/20

Fiche technique :

Production : TSG Entertainment, Piki Films, Defender Films, Czech Anglo Productions

Distribution : 20th Century Fox

Réalisation : Taika Waititi

Scénario : Taika Waititi, roman de Christine Leunens

Montage : Tom Eagles

Photo : Mihai Malaimare

Décors : Ra Vincent

Musique : Michael Giacchino

Durée : 108 min

Casting :

Roman Griffith Davis : Jojo

Thomasin McKenzie : Elsa

Scarlett Johansson : Rosie, la mère

Taiki Waititi : Adolf

Sam Rockwell : Capitaine Klenzendorf

Rebel Wilson : Fraulein Rahm

Alfie Allen : Finkel

Stephen Merchant : Deertz

Archie Yates : Yorki

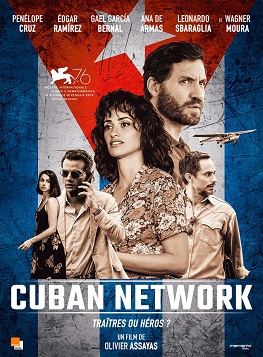

Le manichéisme est un mal particulièrement répandu au cinéma, mais dans toute forme de narration en fait. Quand il s’agit d’une pure fiction, ce n’est pas très grave, voire souhaitable. Combien d’histoires prennent tout leur intérêt grâce à un méchant mémorable, car vraiment, mais alors vraiment, méchant ? Quand on touche à la réalité par contre, la situation est différente. Dans le monde réel, rien n’est simple, gris ou noir. Ce sont donc souvent les histoires vraies qui laissent le plus de place à la diversité des points de vue qui sont les plus marquantes. Au cours de son histoire, le septième art hollywoodien a souvent fait des Occidentaux les gentils, défenseurs de la liberté, et des « communistes » la figure du mal incarné, prêts au pires exactions pour arriver à leurs fins. On touchait évidemment à la caricature. Cuban Network nous plonge dans la guerre froide entre les Etats-Unis et Cuba avec un angle inattendu et qui donne surtout tout son intérêt au propos.

Le manichéisme est un mal particulièrement répandu au cinéma, mais dans toute forme de narration en fait. Quand il s’agit d’une pure fiction, ce n’est pas très grave, voire souhaitable. Combien d’histoires prennent tout leur intérêt grâce à un méchant mémorable, car vraiment, mais alors vraiment, méchant ? Quand on touche à la réalité par contre, la situation est différente. Dans le monde réel, rien n’est simple, gris ou noir. Ce sont donc souvent les histoires vraies qui laissent le plus de place à la diversité des points de vue qui sont les plus marquantes. Au cours de son histoire, le septième art hollywoodien a souvent fait des Occidentaux les gentils, défenseurs de la liberté, et des « communistes » la figure du mal incarné, prêts au pires exactions pour arriver à leurs fins. On touchait évidemment à la caricature. Cuban Network nous plonge dans la guerre froide entre les Etats-Unis et Cuba avec un angle inattendu et qui donne surtout tout son intérêt au propos. Olivier Assayas signe donc là un film assez hollywoodien dans la forme, mais dont le propos l’est nettement moins. Il dote Cuban Network d’une réalisation à la fois brillante et efficace. Pas de prise de risque artistique, mais toujours autant de talent. Il brille aussi dans la direction d’un casting riche qui mêle acteurs méconnus et deux grandes stars. Difficile de les distinguer, tant tout ce petit monde donne vie à son personnage avec conviction et application. Le film connaît quelques baisses de rythme, mais l’intérêt du spectateur ne connaît pas de son côté de baisse de régime, car on se demande vraiment où tout cela va nous mener. Un film pour les curieux plus que pour les amateurs de films remplis d’action. Mais les curieux en auront pour leur argent.

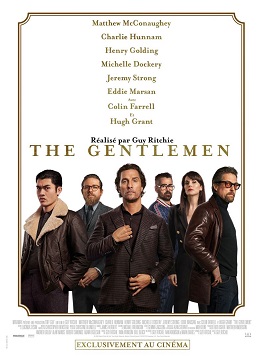

Olivier Assayas signe donc là un film assez hollywoodien dans la forme, mais dont le propos l’est nettement moins. Il dote Cuban Network d’une réalisation à la fois brillante et efficace. Pas de prise de risque artistique, mais toujours autant de talent. Il brille aussi dans la direction d’un casting riche qui mêle acteurs méconnus et deux grandes stars. Difficile de les distinguer, tant tout ce petit monde donne vie à son personnage avec conviction et application. Le film connaît quelques baisses de rythme, mais l’intérêt du spectateur ne connaît pas de son côté de baisse de régime, car on se demande vraiment où tout cela va nous mener. Un film pour les curieux plus que pour les amateurs de films remplis d’action. Mais les curieux en auront pour leur argent. Avoir un style bien à soi et reconnaissable entre tous représente un atout incontestable quand on est un artiste. Cela permet de se démarquer de la masse et de trouver son public. Celui de Guy Richie est suffisamment marqué pour ne pas passer inaperçu. Par contre, à mesure que la carrière avance et que la filmographie se remplit, cette qualité peut tourner en défaut quand le public commence à avoir un sentiment de déjà-vu. The Gentlemen est un film particulièrement réussi, drôle et rythmé, mais il sonne aussi comme un avertissement. En signant un quasi-remake de Snatch, le film qui l’a fait connaître, Guy Richie peut donner l’impression d’un cinéaste en panne d’inspiration.

Avoir un style bien à soi et reconnaissable entre tous représente un atout incontestable quand on est un artiste. Cela permet de se démarquer de la masse et de trouver son public. Celui de Guy Richie est suffisamment marqué pour ne pas passer inaperçu. Par contre, à mesure que la carrière avance et que la filmographie se remplit, cette qualité peut tourner en défaut quand le public commence à avoir un sentiment de déjà-vu. The Gentlemen est un film particulièrement réussi, drôle et rythmé, mais il sonne aussi comme un avertissement. En signant un quasi-remake de Snatch, le film qui l’a fait connaître, Guy Richie peut donner l’impression d’un cinéaste en panne d’inspiration. Les films de Guy Richie se reconnaissent aussi par leur style visuel. Celui-ci tourne parfois à l’insupportable, comme dans ses deux Sherlock Holmes. Dans The Gentlemen, il fait preuve d’une certaine mesure et utilise son talent à bon escient, se servant des images pour insuffler du rythme et de l’énergie dans son récit. Du coup, on ne s’ennuie pas une seule seconde, même quand certains rebondissements sont clairement hyper prévisibles. Le film fonctionne tout simplement et remplit pleinement sa mission qui reste avant tout de divertir. On passe un excellent moment, avec quelques vrais fous rire et quelques paillettes dans les yeux, semées par la classe du casting. Effectivement, tout cela à un air de déjà-vu, mais pas encore assez pour ressentir une réelle lassitude.

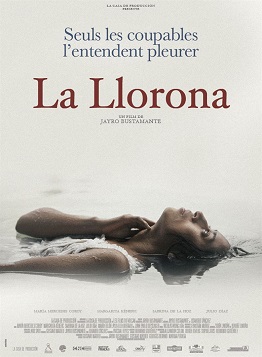

Les films de Guy Richie se reconnaissent aussi par leur style visuel. Celui-ci tourne parfois à l’insupportable, comme dans ses deux Sherlock Holmes. Dans The Gentlemen, il fait preuve d’une certaine mesure et utilise son talent à bon escient, se servant des images pour insuffler du rythme et de l’énergie dans son récit. Du coup, on ne s’ennuie pas une seule seconde, même quand certains rebondissements sont clairement hyper prévisibles. Le film fonctionne tout simplement et remplit pleinement sa mission qui reste avant tout de divertir. On passe un excellent moment, avec quelques vrais fous rire et quelques paillettes dans les yeux, semées par la classe du casting. Effectivement, tout cela à un air de déjà-vu, mais pas encore assez pour ressentir une réelle lassitude. Comme vous le savez, si vous êtes un lecteur assidu de ces pages, j’apprécie particulièrement d’aller voir un film en ne sachant strictement rien sur lui à l’avance. Quel bonheur de se faire surprendre ! Surtout si la surprise est bonne. Et encore plus si la surprise est réellement surprenante. J’ai vécu cette expérience délicieuse au travers de la Llorona. Un film particulièrement original en parvenant à mélanger, avec beaucoup de bonheur, deux genres cinématographiques qui semblent à première vue impossibles à concilier. Comme quoi rien n’est jamais réellement impossible dans la vie.

Comme vous le savez, si vous êtes un lecteur assidu de ces pages, j’apprécie particulièrement d’aller voir un film en ne sachant strictement rien sur lui à l’avance. Quel bonheur de se faire surprendre ! Surtout si la surprise est bonne. Et encore plus si la surprise est réellement surprenante. J’ai vécu cette expérience délicieuse au travers de la Llorona. Un film particulièrement original en parvenant à mélanger, avec beaucoup de bonheur, deux genres cinématographiques qui semblent à première vue impossibles à concilier. Comme quoi rien n’est jamais réellement impossible dans la vie. La Llorana confirme que le Guatemala occupe une vraie place sur la carte du cinéma mondial. Au-delà de la qualité du scénario déjà évoqué, la réalisation et l’interprétation sont de premier ordre et n’ont rien à envier aux grands pays du 7ème art. Le caractère audacieux de ce film rappelle celui dont fait preuve plus volontiers le cinéma est-asiatique. La seule limite de ce film est qu’au-delà de l’originalité du mélange, chaque aspect du scénario pris séparément s’avère particulièrement classique. Ce n’est pas un problème en soit et ne gâche pas le plaisir rare et sincère ressenti par le spectateur.

La Llorana confirme que le Guatemala occupe une vraie place sur la carte du cinéma mondial. Au-delà de la qualité du scénario déjà évoqué, la réalisation et l’interprétation sont de premier ordre et n’ont rien à envier aux grands pays du 7ème art. Le caractère audacieux de ce film rappelle celui dont fait preuve plus volontiers le cinéma est-asiatique. La seule limite de ce film est qu’au-delà de l’originalité du mélange, chaque aspect du scénario pris séparément s’avère particulièrement classique. Ce n’est pas un problème en soit et ne gâche pas le plaisir rare et sincère ressenti par le spectateur. Etre mal à l’aise n’est pas un sentiment très agréable en soi. C’est rarement quelque chose que l’on recherche. Pourtant, certains films provoquent volontairement ce genre d’impression et parfois le spectateur y prend beaucoup de plaisir. Masochisme ? Peut-être… mais il est vrai que l’on va aussi au cinéma pour des sensations fortes que l’on a pas forcément envie de retrouver dans la vraie vie, comme la peine ou la peur. Mais évidemment, il faut que ceci ne vienne pas non plus sans raison et trop gratuitement, sinon cela tourne vite à une certaine forme de torture. Swallow est un film profondément malaisant. Et sans profond intérêt. Le mélange de ces deux caractéristiques ne prête guère à l’enthousiasme.

Etre mal à l’aise n’est pas un sentiment très agréable en soi. C’est rarement quelque chose que l’on recherche. Pourtant, certains films provoquent volontairement ce genre d’impression et parfois le spectateur y prend beaucoup de plaisir. Masochisme ? Peut-être… mais il est vrai que l’on va aussi au cinéma pour des sensations fortes que l’on a pas forcément envie de retrouver dans la vraie vie, comme la peine ou la peur. Mais évidemment, il faut que ceci ne vienne pas non plus sans raison et trop gratuitement, sinon cela tourne vite à une certaine forme de torture. Swallow est un film profondément malaisant. Et sans profond intérêt. Le mélange de ces deux caractéristiques ne prête guère à l’enthousiasme. Pendant une bonne heure, le spectateur se demande inlassablement quel peut être le sens de tout cela. Les explications viendront avec le temps et l’histoire prendra un autre tournant. Mais tout cela ne mène nul part. Le dénouement est flou et le spectateur reste circonspect, ne sachant vraiment pas ce qu’il était supposé comprendre. Du coup, cela rend assez vain tout ce qui a suivi auparavant et il devient difficile de pardonner les mauvaises sensations que Swallow aura provoqué. Haley Bennett n’aura vraiment rien à se reprocher car c’est bien la qualité de son interprétation qui permet malgré tout de croire à cette histoire quelque peu invraisemblable (même si la pathologie existe bel et bien). Il est rare que je regrette d’être allé voir un film, même un très mauvais. Mais pour celui-là, j’aurais clairement mieux fait de m’abstenir.

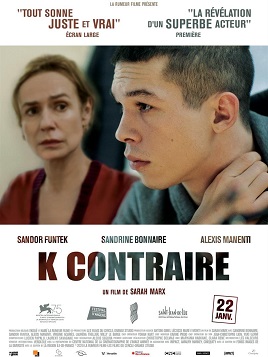

Pendant une bonne heure, le spectateur se demande inlassablement quel peut être le sens de tout cela. Les explications viendront avec le temps et l’histoire prendra un autre tournant. Mais tout cela ne mène nul part. Le dénouement est flou et le spectateur reste circonspect, ne sachant vraiment pas ce qu’il était supposé comprendre. Du coup, cela rend assez vain tout ce qui a suivi auparavant et il devient difficile de pardonner les mauvaises sensations que Swallow aura provoqué. Haley Bennett n’aura vraiment rien à se reprocher car c’est bien la qualité de son interprétation qui permet malgré tout de croire à cette histoire quelque peu invraisemblable (même si la pathologie existe bel et bien). Il est rare que je regrette d’être allé voir un film, même un très mauvais. Mais pour celui-là, j’aurais clairement mieux fait de m’abstenir. Le cinéma français a fait du film social une de ses spécialités, sans guère d’équivalent (même si Ken Loach…). Du coup, il devient difficile de proposer un film dans ce genre qui retienne vraiment l’attention et se démarque de la masse. K Contraire n’est pas du tout un mauvais film, mais il est vrai qu’il aborde des thématiques déjà traitées à de nombreuses reprises par d’autres productions hexagonales, parfois de manière plus brillantes ou originales. Les lois de la concurrence sont parfois rudes. Mais il serait injuste de ne pas souligner tout de même les réelles qualités de ce film, qui a enfin de compte beaucoup de mérite d’exister.

Le cinéma français a fait du film social une de ses spécialités, sans guère d’équivalent (même si Ken Loach…). Du coup, il devient difficile de proposer un film dans ce genre qui retienne vraiment l’attention et se démarque de la masse. K Contraire n’est pas du tout un mauvais film, mais il est vrai qu’il aborde des thématiques déjà traitées à de nombreuses reprises par d’autres productions hexagonales, parfois de manière plus brillantes ou originales. Les lois de la concurrence sont parfois rudes. Mais il serait injuste de ne pas souligner tout de même les réelles qualités de ce film, qui a enfin de compte beaucoup de mérite d’exister. K Contraire permet en tout cas d’admirer un casting brillant. On n’est évidemment pas surpris de la performance de Sandrine Bonnaire, qui a la très bonne idée de ne pas chercher à en faire trop pour garder la crédibilité de son personnage. Elle laisse toute la lumière au jeune Sandor Funtek qui s’empare avec beaucoup d’énergie de son premier grand rôle. Il tient vraiment le film sur ses épaules avec une assurance étonnante. On peut également apprécier la performance remarquée d’Alexis Manenti, à nouveau dans un rôle secondaire, mais une nouvelle fois remarquable. Tout ce petit monde confirme que la qualité de l’interprétation est une marque de fabrique des films sociaux à la française, même si celui-ci ne marquera pas forcément profondément les mémoires.

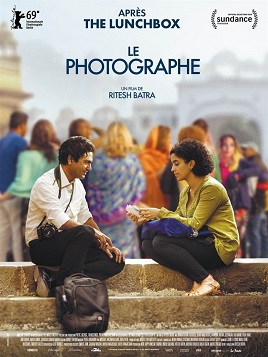

K Contraire permet en tout cas d’admirer un casting brillant. On n’est évidemment pas surpris de la performance de Sandrine Bonnaire, qui a la très bonne idée de ne pas chercher à en faire trop pour garder la crédibilité de son personnage. Elle laisse toute la lumière au jeune Sandor Funtek qui s’empare avec beaucoup d’énergie de son premier grand rôle. Il tient vraiment le film sur ses épaules avec une assurance étonnante. On peut également apprécier la performance remarquée d’Alexis Manenti, à nouveau dans un rôle secondaire, mais une nouvelle fois remarquable. Tout ce petit monde confirme que la qualité de l’interprétation est une marque de fabrique des films sociaux à la française, même si celui-ci ne marquera pas forcément profondément les mémoires. L’amour impossible est un sujet aussi ancien que l’existence des conventions sociales, c’est à dire depuis un petit moment. Et ce genre d’histoire prendra d’autant plus facilement naissance dans un pays où ces conventions pèsent particulièrement lourd. L’Inde est un parfait exemple de telle société, même dans l’Inde urbaine et tournée vers la modernité. C’est d’ailleurs un sujet extrêmement classique dans le cinéma de ce pays. Ritesh Batra n’est pas tout à fait un réalisateur typique du style Bollywood. Avec le Photographe, il dépeint une nouvelle fois avec beaucoup de subtilité et de délicatesse l’Inde d’aujourd’hui.

L’amour impossible est un sujet aussi ancien que l’existence des conventions sociales, c’est à dire depuis un petit moment. Et ce genre d’histoire prendra d’autant plus facilement naissance dans un pays où ces conventions pèsent particulièrement lourd. L’Inde est un parfait exemple de telle société, même dans l’Inde urbaine et tournée vers la modernité. C’est d’ailleurs un sujet extrêmement classique dans le cinéma de ce pays. Ritesh Batra n’est pas tout à fait un réalisateur typique du style Bollywood. Avec le Photographe, il dépeint une nouvelle fois avec beaucoup de subtilité et de délicatesse l’Inde d’aujourd’hui. Le Photographe est un beau film, mais un film quelque peu frustrant. En effet, le dénouement… ne ressemble pas tout à fait à un dénouement. L’histoire semble s’arrêter avant sa conclusion. Certes cela laisse beaucoup de place à l’imagination du spectateur mais ce dernier ne sait pas trop quoi en penser. Cela affaiblit la portée du propos comme si Ritesh Batra n’avait pas osé aller au bout de ses idées. On retiendra tout de même la finesse de sa réalisation et la justesse de sa direction d’acteurs. Suffisant en tout cas pour apprécier ce joli moment de cinéma.

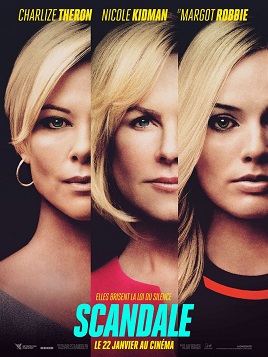

Le Photographe est un beau film, mais un film quelque peu frustrant. En effet, le dénouement… ne ressemble pas tout à fait à un dénouement. L’histoire semble s’arrêter avant sa conclusion. Certes cela laisse beaucoup de place à l’imagination du spectateur mais ce dernier ne sait pas trop quoi en penser. Cela affaiblit la portée du propos comme si Ritesh Batra n’avait pas osé aller au bout de ses idées. On retiendra tout de même la finesse de sa réalisation et la justesse de sa direction d’acteurs. Suffisant en tout cas pour apprécier ce joli moment de cinéma. Vue l’importance prise par le mouvement « me too » et plus largement par la prise de conscience du poids du harcèlement sexuel dans de nombreux secteurs d’activité, il n’est pas étonnant de voir Hollywood s’emparer déjà du sujet. On aurait pu plutôt s’attendre à un film sur l’affaire Weinstein, mais sans doute le procès en cours pousse les scénaristes à attendre son dénouement pour proposer une histoire dont elle sera le sujet central. C’est donc à travers une affaire moins connue de ce côté-ci de l’Atlantique que la thématique surgit. En effet, Scandale nous relate la chute du créateur et directeur de la rédaction de Fox News en 2016.

Vue l’importance prise par le mouvement « me too » et plus largement par la prise de conscience du poids du harcèlement sexuel dans de nombreux secteurs d’activité, il n’est pas étonnant de voir Hollywood s’emparer déjà du sujet. On aurait pu plutôt s’attendre à un film sur l’affaire Weinstein, mais sans doute le procès en cours pousse les scénaristes à attendre son dénouement pour proposer une histoire dont elle sera le sujet central. C’est donc à travers une affaire moins connue de ce côté-ci de l’Atlantique que la thématique surgit. En effet, Scandale nous relate la chute du créateur et directeur de la rédaction de Fox News en 2016. Scandale bénéficie d’un casting prestigieux. En particulier son casting féminin avec Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie, excusez du peu ! Elles livrent toutes les trois une prestation brillante, à la hauteur de leur réputation. On sent un réel investissement dans leur rôle et le spectateur apprécie l’effort à sa juste valeur. Le film est aussi l’occasion de voir Jonh Lithgow dans un rôle nettement plus marquant qu’à son habitude, lui qui figure parmi les éternels seconds rôles du cinéma hollywoodien. Une récompense méritée pour cet acteur qui aura incarné des personnages extrêmement variés durant sa longue carrière, passée dans l’ombre. Tout cela contribue à la réussite de ce film qui atteint pleinement son but.

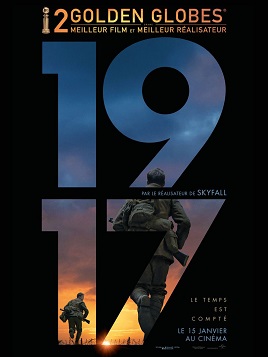

Scandale bénéficie d’un casting prestigieux. En particulier son casting féminin avec Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie, excusez du peu ! Elles livrent toutes les trois une prestation brillante, à la hauteur de leur réputation. On sent un réel investissement dans leur rôle et le spectateur apprécie l’effort à sa juste valeur. Le film est aussi l’occasion de voir Jonh Lithgow dans un rôle nettement plus marquant qu’à son habitude, lui qui figure parmi les éternels seconds rôles du cinéma hollywoodien. Une récompense méritée pour cet acteur qui aura incarné des personnages extrêmement variés durant sa longue carrière, passée dans l’ombre. Tout cela contribue à la réussite de ce film qui atteint pleinement son but. Au Panthéon des réalisateurs, certains occupent une place que personne ne contestera et que personne n’oubliera de leur accorder : Orson Wells, Akira Kurosawa, Stanley Kubrick, Steven Spielberg… Mais d’autres seront éventuellement injustement oublié. Non que leur talent soit moindre, mais pas forcément reconnu. Sam Mendes fait partie de ces immenses cinéastes dont la renommé n’est pas la hauteur de la qualité de leur œuvre. On connaît ses films, mais sans forcément se rappeler que c’était lui qui se trouvait derrière la caméra. Peut-être que 1917 contribuera à réparer cette injustice. Même si Sam Mendes est sans doute passé à côté de quelque chose d’encore plus grand.

Au Panthéon des réalisateurs, certains occupent une place que personne ne contestera et que personne n’oubliera de leur accorder : Orson Wells, Akira Kurosawa, Stanley Kubrick, Steven Spielberg… Mais d’autres seront éventuellement injustement oublié. Non que leur talent soit moindre, mais pas forcément reconnu. Sam Mendes fait partie de ces immenses cinéastes dont la renommé n’est pas la hauteur de la qualité de leur œuvre. On connaît ses films, mais sans forcément se rappeler que c’était lui qui se trouvait derrière la caméra. Peut-être que 1917 contribuera à réparer cette injustice. Même si Sam Mendes est sans doute passé à côté de quelque chose d’encore plus grand. Mais 1917 se heurte tout de même à ses limites. Même si le scénario n’est pas dénué de fond, le film ressemble au final quelque peu à un exercice de style. L’histoire est forte, mais ce n’est pas une grande histoire, à la hauteur de la magnificence de la réalisation. Certains éléments paraissent même un peu artificiels pour souligner l’horreur de la guerre et rendre le tout un peu plus spectaculaire. Cela ne gâche en rien le plaisir d’assister à un tel moment de bravoure cinématographique. Mais avec le recul, cela fait naître un tout petit peu de frustration. C’est toujours injuste de reprocher à quelque chose de grand de ne pas l’être encore plus. Décidément, même moi, je finis par me montrer injuste envers Sam Mendes.

Mais 1917 se heurte tout de même à ses limites. Même si le scénario n’est pas dénué de fond, le film ressemble au final quelque peu à un exercice de style. L’histoire est forte, mais ce n’est pas une grande histoire, à la hauteur de la magnificence de la réalisation. Certains éléments paraissent même un peu artificiels pour souligner l’horreur de la guerre et rendre le tout un peu plus spectaculaire. Cela ne gâche en rien le plaisir d’assister à un tel moment de bravoure cinématographique. Mais avec le recul, cela fait naître un tout petit peu de frustration. C’est toujours injuste de reprocher à quelque chose de grand de ne pas l’être encore plus. Décidément, même moi, je finis par me montrer injuste envers Sam Mendes. Deux adolescents, un amour (passionnément platonique ou platoniquement passionné, comme on veut) et une bonne dose de fantastique. Voici la recette habituelle de beaucoup de longs métrages d’animation japonais. En particulier ceux de Makoto Shinkai, que l’on avait découvert avec le très beau Your Name. Le revoici avec les Enfants du Temps. Un film qui nous permet de retrouver tout ce qui peut nous séduire dans ce genre de film. Mais de manière peut-être un peu trop exhaustif pour se montrer pleinement enthousiaste.

Deux adolescents, un amour (passionnément platonique ou platoniquement passionné, comme on veut) et une bonne dose de fantastique. Voici la recette habituelle de beaucoup de longs métrages d’animation japonais. En particulier ceux de Makoto Shinkai, que l’on avait découvert avec le très beau Your Name. Le revoici avec les Enfants du Temps. Un film qui nous permet de retrouver tout ce qui peut nous séduire dans ce genre de film. Mais de manière peut-être un peu trop exhaustif pour se montrer pleinement enthousiaste. Graphiquement, les deux films se ressemblent aussi beaucoup. Cela est relativement logique, le style de Makoto Shinkai n’allant pas se transformer profondément entre deux films. Mais comme les deux films comptent beaucoup de décors en commun, cet aspect aussi renforce la tentation de la comparaison. Les Enfants du Temps ne constitue certainement pas le film d’animation le plus beau qui soit. Le style est sans audace. On appréciera tout de même la manière dont sont représentées les émotions des personnages. Au final, ce sont vraiment ces derniers qui confèrent son âme à ce film et font que l’on passe tout de même un beau moment. A défaut d’enthousiasme, on est tout de même touché par cette histoire. Sûrement le pouvoir de l’amour.

Graphiquement, les deux films se ressemblent aussi beaucoup. Cela est relativement logique, le style de Makoto Shinkai n’allant pas se transformer profondément entre deux films. Mais comme les deux films comptent beaucoup de décors en commun, cet aspect aussi renforce la tentation de la comparaison. Les Enfants du Temps ne constitue certainement pas le film d’animation le plus beau qui soit. Le style est sans audace. On appréciera tout de même la manière dont sont représentées les émotions des personnages. Au final, ce sont vraiment ces derniers qui confèrent son âme à ce film et font que l’on passe tout de même un beau moment. A défaut d’enthousiasme, on est tout de même touché par cette histoire. Sûrement le pouvoir de l’amour.

Commentaires récents