Invisible Man nous propose un scénario en plusieurs séquences. La première, celle où l’héroïne sent autour d’elle la présence d’un homme invisible (je ne crois pas trop spoiler, vu le titre et la bande-annonce) reste la plus réussie. C’est tout simplement flippant, même si les ressorts sont archi connus. La réalisation joue parfaitement son rôle, car faire naître la peur à partir de quelque chose que l’on ne voit pas n’est pas si évident. On pourra simplement regretter qu’à partir du moment où l’histoire commence à passer à autre chose, le rythme ne s’accélère pas plus franchement. On ne s’ennuie jamais mais le récit aurait gagné à être plus tranchant dans des parties plus tournées vers l’action pure.

LA NOTE : 13/20

Fiche technique :

Réalisation : Leigh Whannell

Histoire et Scénario : Leigh Whannell

Montage : Andy Canny

Musique : Benjamin Wallfisch

Photographie : Stefan Duscio

Production : Jason Blum et Kylie du Fresne

Durée : 124 minutes

Casting :

Elisabeth Moss : Cecilia Kass

Aldis Hodge : James Lanier

Storm Reid : Sydney Lanier

Harriet Dyer : Emily Kass

Michael Dorman : Tom Griffin

Oliver Jackson-Cohen : Adrian Griffin

Benedict Hardie : Marc

Amali Golden : Annie

Sam Smith : détective Reckley

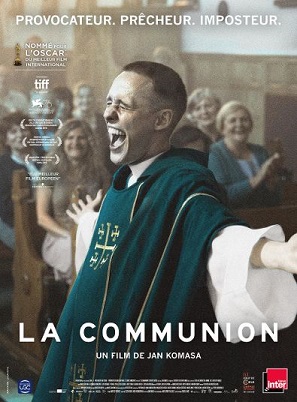

Le cinéma polonais est un fournisseur régulier de nos écrans et le plus souvent les films distribués dans l’Hexagone sont de très bonne qualité. Mais avouons-le, ces longs métrages sont rarement des comédies légères et enjouées. Peut-être parce que c’est représentatif du 7ème art polonais ou tout simplement parce que les distributeurs français cherchent à entretenir les clichés sur ce pays, qu’on associe facilement à la grisaille et à la tristesse. La Communion nous raconte l’histoire d’un détenu, maltraité par ses congénères en prison, qui se fait passer pour un prêtre au lieu de rejoindre l’usine où il devait travailler. Pas vraiment le scénario d’une farce, mais celui d’un film très réussi.

Le cinéma polonais est un fournisseur régulier de nos écrans et le plus souvent les films distribués dans l’Hexagone sont de très bonne qualité. Mais avouons-le, ces longs métrages sont rarement des comédies légères et enjouées. Peut-être parce que c’est représentatif du 7ème art polonais ou tout simplement parce que les distributeurs français cherchent à entretenir les clichés sur ce pays, qu’on associe facilement à la grisaille et à la tristesse. La Communion nous raconte l’histoire d’un détenu, maltraité par ses congénères en prison, qui se fait passer pour un prêtre au lieu de rejoindre l’usine où il devait travailler. Pas vraiment le scénario d’une farce, mais celui d’un film très réussi. La Communion est profondément marqué par la performance de Bartosz Bielenia, qui semble littéralement habité par son personnage. Sa présence à l’écran est impressionnante. Le charisme est quelque chose qui n’est pas facile à jouer avec crédibilité et le moins que l’on puisse dire est que le jeune homme n’en manque pas. Le reste du casting est tout aussi remarquable, ce qui contribue fortement à la réussite de ce film qui repose largement sur la galerie de ses personnages. On ressort de ce film avec beaucoup d’émotions contrastées, mais toutes profondes et sincères. Je ne sais pas si on finira par rigoler un jour devant un film polonais. Mais attendant ne boudons pas l’intérêt de la vision du monde qu’ils nous proposent.

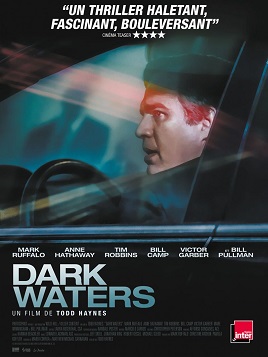

La Communion est profondément marqué par la performance de Bartosz Bielenia, qui semble littéralement habité par son personnage. Sa présence à l’écran est impressionnante. Le charisme est quelque chose qui n’est pas facile à jouer avec crédibilité et le moins que l’on puisse dire est que le jeune homme n’en manque pas. Le reste du casting est tout aussi remarquable, ce qui contribue fortement à la réussite de ce film qui repose largement sur la galerie de ses personnages. On ressort de ce film avec beaucoup d’émotions contrastées, mais toutes profondes et sincères. Je ne sais pas si on finira par rigoler un jour devant un film polonais. Mais attendant ne boudons pas l’intérêt de la vision du monde qu’ils nous proposent. Hollywood est depuis longtemps la capitale mondiale des films d’enquête, qu’elles soient menées par des policiers, des avocats ou des journalistes. Evidemment, dans l’immense majorité des cas, c’est un meurtre qui est investigué. Mais depuis Erin Brockovich, on sait aussi que l’environnement malmené par de vilaines multinationales constitue également un bon sujet. Un nouvelle preuve avec Dark Waters. Comme pour le film de Soderbergh, il s’agit d’une histoire vraie. Derrière la caméra, Todd Haynes qui nous avait plutôt habitué aux drames intimistes. Mais ici aussi, ses qualités artistiques nous offrent un film aussi beau qu’intéressant.

Hollywood est depuis longtemps la capitale mondiale des films d’enquête, qu’elles soient menées par des policiers, des avocats ou des journalistes. Evidemment, dans l’immense majorité des cas, c’est un meurtre qui est investigué. Mais depuis Erin Brockovich, on sait aussi que l’environnement malmené par de vilaines multinationales constitue également un bon sujet. Un nouvelle preuve avec Dark Waters. Comme pour le film de Soderbergh, il s’agit d’une histoire vraie. Derrière la caméra, Todd Haynes qui nous avait plutôt habitué aux drames intimistes. Mais ici aussi, ses qualités artistiques nous offrent un film aussi beau qu’intéressant. Surtout que Todd Haynes nous offre un nouveau modèle de photographie. Encore une fois, je lui reprocherais peut-être un léger manque de rythme qui rendent ses films un tout petit peu plus contemplatif que nécessaire. Mais c’est son style et au moins on a le temps d’apprécier la qualité des images et de profiter de l’ambiance ainsi crée. Dark Waters offre à Mark Ruffalo un de ses plus beaux rôles. Moins de spectateurs l’y auront vu qu’en géant vert sauvant l’univers, mais tous ceux qui auront eu cette chance auront admiré la performance tout en justesse qu’il nous livre. Cela fait de ce film une œuvre très classique, sans réelle surprise, mais totalement maîtrisée et dont la conclusion donne quand même du baume au cœur de tous ceux qui ont envie de se battre pour la justice.

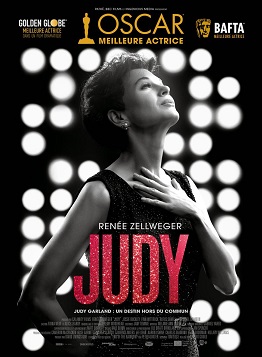

Surtout que Todd Haynes nous offre un nouveau modèle de photographie. Encore une fois, je lui reprocherais peut-être un léger manque de rythme qui rendent ses films un tout petit peu plus contemplatif que nécessaire. Mais c’est son style et au moins on a le temps d’apprécier la qualité des images et de profiter de l’ambiance ainsi crée. Dark Waters offre à Mark Ruffalo un de ses plus beaux rôles. Moins de spectateurs l’y auront vu qu’en géant vert sauvant l’univers, mais tous ceux qui auront eu cette chance auront admiré la performance tout en justesse qu’il nous livre. Cela fait de ce film une œuvre très classique, sans réelle surprise, mais totalement maîtrisée et dont la conclusion donne quand même du baume au cœur de tous ceux qui ont envie de se battre pour la justice. On fait bien des mauvais choix dans la vie, mais certains en font plus que d’autres, avec des conséquences plus ou moins fâcheuses. Le jour où Renée Zellweger s’est dit « oh, ça serait une bonne idée si je faisais de la chirurgie esthétique », elle a tout simplement eu la pire idée de sa vie. A tel point qu’à un moment, on a pu la croire totalement perdue pour le grand écran et bonne pour jouer les monstres dans les foires. Mon propos est un peu cruel et sans doute un peu injuste. Car le talent ne disparaît jamais vraiment et elle vient d’en apporter une preuve plus qu’éclatante en remportant un Oscar pour sa performance dans Judy. Une autre femme qui n’a pas toujours brillé par la pertinence de ses choix.

On fait bien des mauvais choix dans la vie, mais certains en font plus que d’autres, avec des conséquences plus ou moins fâcheuses. Le jour où Renée Zellweger s’est dit « oh, ça serait une bonne idée si je faisais de la chirurgie esthétique », elle a tout simplement eu la pire idée de sa vie. A tel point qu’à un moment, on a pu la croire totalement perdue pour le grand écran et bonne pour jouer les monstres dans les foires. Mon propos est un peu cruel et sans doute un peu injuste. Car le talent ne disparaît jamais vraiment et elle vient d’en apporter une preuve plus qu’éclatante en remportant un Oscar pour sa performance dans Judy. Une autre femme qui n’a pas toujours brillé par la pertinence de ses choix. Judy est évidemment marquée par la performance de Renée Zellweger. Tous ceux, comme moi, qui ont profondément aimé cette actrice, ne pourront qu’être tout aussi profondément heureux de la revoir briller ainsi à l’écran. Bon bien sûr, son visage est une pub pour l’interdiction du botox et la pendaison pour tous les chirurgiens esthétiques, mais la magie parvient tout de même à opérer. Sinon, le film est terriblement hollywoodien. Mais comment le reprocher à un film qui fait le portrait d’un des symboles de l’Age d’Or d’Hollywood ? Il en résulte une efficacité totale, mais un très léger manque d’âme. Un drame un peu trop propre sur lui pour émouvoir avec toute la force nécessaire. Mais il reste un bel homme néanmoins à une grande dame par une grande dame.

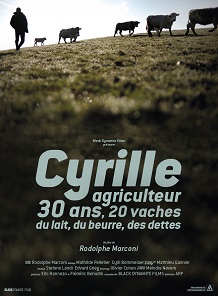

Judy est évidemment marquée par la performance de Renée Zellweger. Tous ceux, comme moi, qui ont profondément aimé cette actrice, ne pourront qu’être tout aussi profondément heureux de la revoir briller ainsi à l’écran. Bon bien sûr, son visage est une pub pour l’interdiction du botox et la pendaison pour tous les chirurgiens esthétiques, mais la magie parvient tout de même à opérer. Sinon, le film est terriblement hollywoodien. Mais comment le reprocher à un film qui fait le portrait d’un des symboles de l’Age d’Or d’Hollywood ? Il en résulte une efficacité totale, mais un très léger manque d’âme. Un drame un peu trop propre sur lui pour émouvoir avec toute la force nécessaire. Mais il reste un bel homme néanmoins à une grande dame par une grande dame. La ruralité est à l’honneur depuis quelques temps sur nos écrans. Après la pure fiction (Petit Paysan), l’histoire vraie (Au Nom de la Terre), voici le documentaire intitulé Cyrille, Agriculteur, 30 Ans, 20 Vaches, du Lait, du Beurre, des Dettes. Un titre qui en dit long sur le contenu, même si l’histoire est assez étonnante pour ne pas s’arrêter à ça. Le film nous offre une rencontre humaine réellement poignante. Beaucoup plus qu’une vraie réflexion sur l’agriculture. On peut juste craindre que certains le prennent comme cela.

La ruralité est à l’honneur depuis quelques temps sur nos écrans. Après la pure fiction (Petit Paysan), l’histoire vraie (Au Nom de la Terre), voici le documentaire intitulé Cyrille, Agriculteur, 30 Ans, 20 Vaches, du Lait, du Beurre, des Dettes. Un titre qui en dit long sur le contenu, même si l’histoire est assez étonnante pour ne pas s’arrêter à ça. Le film nous offre une rencontre humaine réellement poignante. Beaucoup plus qu’une vraie réflexion sur l’agriculture. On peut juste craindre que certains le prennent comme cela. Cyrille, Agriculteur, 30 Ans, 20 Vaches, du Lait, du Beurre, des Dettes ne répond pas à beaucoup de question qu’un ingénieur agronome comme moi. Quelle est la cause de la mort des vaches achetées peu après son installation ? Evidemment, ce n’est pas directement le sujet du film, mais cela nous pousse tout de même à voir en ce jeune homme une pure victime. D’un système, de la malchance, de créanciers… La réalité n’est forcément pas aussi simple et il porte forcément une part de responsabilité. Cela crée un biais dans le portrait que l’on peut regretter. Il y a dans cet avis de critique amateur, sûrement un peu de déformation professionnelle. Cependant, cela n’enlève rien à la beauté de ce portrait et l’émotion pure et sincère qu’il fait naître.

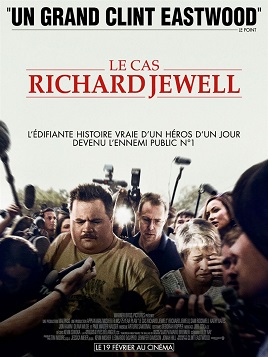

Cyrille, Agriculteur, 30 Ans, 20 Vaches, du Lait, du Beurre, des Dettes ne répond pas à beaucoup de question qu’un ingénieur agronome comme moi. Quelle est la cause de la mort des vaches achetées peu après son installation ? Evidemment, ce n’est pas directement le sujet du film, mais cela nous pousse tout de même à voir en ce jeune homme une pure victime. D’un système, de la malchance, de créanciers… La réalité n’est forcément pas aussi simple et il porte forcément une part de responsabilité. Cela crée un biais dans le portrait que l’on peut regretter. Il y a dans cet avis de critique amateur, sûrement un peu de déformation professionnelle. Cependant, cela n’enlève rien à la beauté de ce portrait et l’émotion pure et sincère qu’il fait naître. Clint Eastwood a visiblement décidé de se spécialiser dans les portraits des personnes « ordinaires » qui un jour deviennent plus ou moins volontairement des héros. Pour le meilleur, avec Sully, ou le pire, avec le 15h17 pour Paris (même si je ne l’ai personnellement pas vu). Il récidive avec Le Cas Richard Jewell. On pouvait donc se demander de quel côté la balance allait pencher cette fois-ci. Mais quand on connaît l’extrême qualité de la filmographie de ce géant du 7ème art, on se doutait bien de la réponse. Une nouvelle fois, il s’est montré à la hauteur de la situation.

Clint Eastwood a visiblement décidé de se spécialiser dans les portraits des personnes « ordinaires » qui un jour deviennent plus ou moins volontairement des héros. Pour le meilleur, avec Sully, ou le pire, avec le 15h17 pour Paris (même si je ne l’ai personnellement pas vu). Il récidive avec Le Cas Richard Jewell. On pouvait donc se demander de quel côté la balance allait pencher cette fois-ci. Mais quand on connaît l’extrême qualité de la filmographie de ce géant du 7ème art, on se doutait bien de la réponse. Une nouvelle fois, il s’est montré à la hauteur de la situation. Le Cas Richard Jewell offre un grand rôle à Paul Walter Hauser dont le physique ne correspond pas vraiment à ce que Hollywood à l’habitude de mettre tout en haut de l’affiche. Il occupe l’écran pas uniquement par la largeur de… ses épaules, mais aussi par la justesse et la force de son interprétation. Sam Rockwell, Kathy Bates ou Jon Hamm sont vraiment relégués au rang de second rôle. Ils contribuent en tout cas tout avec beaucoup de conviction à nous faire découvrir cette histoire édifiante qui n’aurait peut-être pas mériter un film, si elle n’avait pas pris vie sous la sublime caméra de Clint Eastwood. Puisse-t-il encore s’en servir longtemps pour nous offrir de longs métrage de cette qualité.

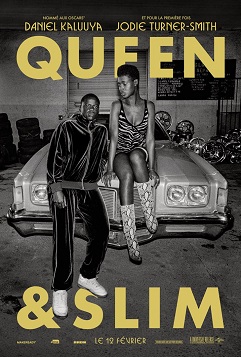

Le Cas Richard Jewell offre un grand rôle à Paul Walter Hauser dont le physique ne correspond pas vraiment à ce que Hollywood à l’habitude de mettre tout en haut de l’affiche. Il occupe l’écran pas uniquement par la largeur de… ses épaules, mais aussi par la justesse et la force de son interprétation. Sam Rockwell, Kathy Bates ou Jon Hamm sont vraiment relégués au rang de second rôle. Ils contribuent en tout cas tout avec beaucoup de conviction à nous faire découvrir cette histoire édifiante qui n’aurait peut-être pas mériter un film, si elle n’avait pas pris vie sous la sublime caméra de Clint Eastwood. Puisse-t-il encore s’en servir longtemps pour nous offrir de longs métrage de cette qualité. Le mouvement de lutte pour l’égalité « raciale » aux Etats-Unis inspire depuis longtemps les cinéastes, mais le plus souvent dans une perspective historique, avec des portraits des grandes figures. Avec Queen & Slim, il trouve une traduction plus contemporaine. Melina Matsoukas fait des choix artistiques forts pour porter son propos. Mais en faisant cela, elle sacrifie quelque peu le fond au profit de la forme. Et quand on traite un sujet aussi fort, c’est sans doute une erreur regrettable.

Le mouvement de lutte pour l’égalité « raciale » aux Etats-Unis inspire depuis longtemps les cinéastes, mais le plus souvent dans une perspective historique, avec des portraits des grandes figures. Avec Queen & Slim, il trouve une traduction plus contemporaine. Melina Matsoukas fait des choix artistiques forts pour porter son propos. Mais en faisant cela, elle sacrifie quelque peu le fond au profit de la forme. Et quand on traite un sujet aussi fort, c’est sans doute une erreur regrettable. La photographie particulièrement soignée de Queen & Slim contribue à cette impression d’une forme qui nuit au fond. C’est beau, mais donne à ce film comme une superficialité, alors qu’elle traite un sujet qui demanderait plutôt gravité et profondeur. On peut y voir une forme d’audace, mais il n’en demeure pas moins que le résultat n’est pas à la hauteur de l’ambition. Cela ne doit pas nous faire oublier la prestation magistrale du duo formé par Jodie Turner-Smith et Daniel Kaluuya. Ils incarnent leurs personnages en parvenant à leur donner cette dimension supplémentaire que cherchait la réalisatrice. C’est finalement eux qui constituent le plus grand atout de ce film, certainement pas raté, mais pas réellement réussi.

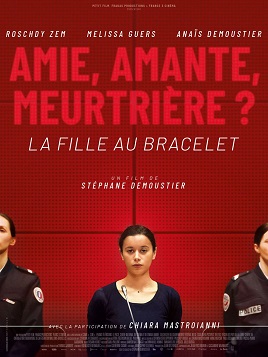

La photographie particulièrement soignée de Queen & Slim contribue à cette impression d’une forme qui nuit au fond. C’est beau, mais donne à ce film comme une superficialité, alors qu’elle traite un sujet qui demanderait plutôt gravité et profondeur. On peut y voir une forme d’audace, mais il n’en demeure pas moins que le résultat n’est pas à la hauteur de l’ambition. Cela ne doit pas nous faire oublier la prestation magistrale du duo formé par Jodie Turner-Smith et Daniel Kaluuya. Ils incarnent leurs personnages en parvenant à leur donner cette dimension supplémentaire que cherchait la réalisatrice. C’est finalement eux qui constituent le plus grand atout de ce film, certainement pas raté, mais pas réellement réussi. Lorsque l’on raconte une histoire, qu’on le veuille ou non, on laisse toujours à son lecteur ou au spectateur une certaine liberté d’interprétation. De nombreux films sont à l’origine de débats sans fin pour déterminer le sens de tel ou tel événement du récit. C’est parfois involontaire de la part de l’auteur, mais parfois il laisse cette marge d’incertitude volontairement. Stéphane Demoustier a clairement fait ce choix avec la Fille au Bracelet. Il prouve que ne pas apporter une réponse définitive et toute faite à une question peut avant tout souligner sa pertinence. Surtout quand l’exercice est aussi parfaitement maîtrisé.

Lorsque l’on raconte une histoire, qu’on le veuille ou non, on laisse toujours à son lecteur ou au spectateur une certaine liberté d’interprétation. De nombreux films sont à l’origine de débats sans fin pour déterminer le sens de tel ou tel événement du récit. C’est parfois involontaire de la part de l’auteur, mais parfois il laisse cette marge d’incertitude volontairement. Stéphane Demoustier a clairement fait ce choix avec la Fille au Bracelet. Il prouve que ne pas apporter une réponse définitive et toute faite à une question peut avant tout souligner sa pertinence. Surtout quand l’exercice est aussi parfaitement maîtrisé. Le casting de la Fille au Bracelet se montre particulièrement brillant. Ce n’est pas en premier lieu grâce à Roschdy Zem et Chiara Mastroianni, certes irréprochables, mais dont le talent est totalement éclipsé par la performance d’une éclatante perfection de Melissa Guers. Quelle maîtrise et quel sang froid pour incarner de manière aussi convaincante un personnage aussi complexe ! On ne peut qu’être admiratif, alors que la moindre faille dans son interprétation aurait compromis. Le seul point faible du casting est Anaïs Demoustier, pas très à l’aise dans son rôle d’avocate générale. Rien qui ne puisse cependant compromettre la réussite de ce film étonnant et qui plonge le spectateur dans un certain trouble. On en ressort sans vérité, mais avec de quoi poursuivre sa propre réflexion une fois sorti de la salle.

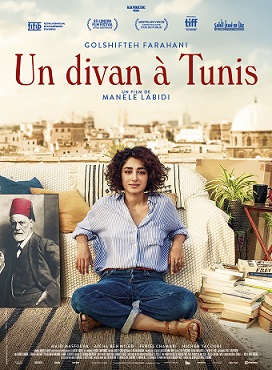

Le casting de la Fille au Bracelet se montre particulièrement brillant. Ce n’est pas en premier lieu grâce à Roschdy Zem et Chiara Mastroianni, certes irréprochables, mais dont le talent est totalement éclipsé par la performance d’une éclatante perfection de Melissa Guers. Quelle maîtrise et quel sang froid pour incarner de manière aussi convaincante un personnage aussi complexe ! On ne peut qu’être admiratif, alors que la moindre faille dans son interprétation aurait compromis. Le seul point faible du casting est Anaïs Demoustier, pas très à l’aise dans son rôle d’avocate générale. Rien qui ne puisse cependant compromettre la réussite de ce film étonnant et qui plonge le spectateur dans un certain trouble. On en ressort sans vérité, mais avec de quoi poursuivre sa propre réflexion une fois sorti de la salle. Depuis quelque temps, on voit fleurir sur nos écrans des films sur le désir d’émancipation de la jeunesse du Maghreb, et plus largement même du monde arabe. Cela tourne le plus souvent autour de l’envie de vivre librement ses amours et ses désirs. L’envie de créer librement a également été mise en avant. Un Divan à Tunis aborde la question par un angle réellement original et au final assez efficace. A travers son film, Manele Labidi nous raconte le parcours d’une jeune femme qui a quitté Paris pour revenir sur sa terre natale pour ouvrir un cabinet de psychothérapie.

Depuis quelque temps, on voit fleurir sur nos écrans des films sur le désir d’émancipation de la jeunesse du Maghreb, et plus largement même du monde arabe. Cela tourne le plus souvent autour de l’envie de vivre librement ses amours et ses désirs. L’envie de créer librement a également été mise en avant. Un Divan à Tunis aborde la question par un angle réellement original et au final assez efficace. A travers son film, Manele Labidi nous raconte le parcours d’une jeune femme qui a quitté Paris pour revenir sur sa terre natale pour ouvrir un cabinet de psychothérapie. Je suis un peu gêné d’aborder le sujet du casting puisque Golshifteh Farahani et moi-même vivons une histoire d’amour passionnée. Bon ok, uniquement dans mes rêves les plus fous, mais tout de même. Ce n’est sûrement pas sa très belle performance qui va la faire quitter mes songes. C’est cependant tout le casting qui est à saluer sans aucune modération. Il est parfaitement mis en valeur par la réalisation de Manele Labidi qui donne un vrai rythme à son récit et met parfaitement en lumière les paysages urbains de Tunis. Au final, le film séduit par ses nombreuses qualités lui permettent d’allier intelligence et divertissement.

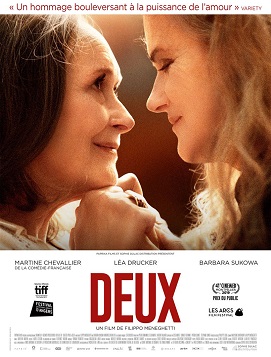

Je suis un peu gêné d’aborder le sujet du casting puisque Golshifteh Farahani et moi-même vivons une histoire d’amour passionnée. Bon ok, uniquement dans mes rêves les plus fous, mais tout de même. Ce n’est sûrement pas sa très belle performance qui va la faire quitter mes songes. C’est cependant tout le casting qui est à saluer sans aucune modération. Il est parfaitement mis en valeur par la réalisation de Manele Labidi qui donne un vrai rythme à son récit et met parfaitement en lumière les paysages urbains de Tunis. Au final, le film séduit par ses nombreuses qualités lui permettent d’allier intelligence et divertissement. L’amour n’a pas de frontière, n’a pas d’âge, tout ça, tout ça… Dans la vie ce n’est malheureusement pas si simple. Au cinéma parfois non plus, quand les films « romantiques » délaissent les fleurs bleues pour un peu de réalisme. Deux est un très beau film d’amour, mais avant tout un film sur la difficulté à vivre un amour « hors normes ». Un sujet délicat qui demande un minimum de subtilité pour être un minimum intéressant. Si celui-ci est imparfait, il traite avec beaucoup de pertinence et surtout d’émotion des rapports humains et des sentiments plus forts que les conventions sociales.

L’amour n’a pas de frontière, n’a pas d’âge, tout ça, tout ça… Dans la vie ce n’est malheureusement pas si simple. Au cinéma parfois non plus, quand les films « romantiques » délaissent les fleurs bleues pour un peu de réalisme. Deux est un très beau film d’amour, mais avant tout un film sur la difficulté à vivre un amour « hors normes ». Un sujet délicat qui demande un minimum de subtilité pour être un minimum intéressant. Si celui-ci est imparfait, il traite avec beaucoup de pertinence et surtout d’émotion des rapports humains et des sentiments plus forts que les conventions sociales. Le duo formé par Barbara Sukowa et Martine Chevallier illumine le film et le porte avec un talent et une conviction assez incroyable. Elles donnent réellement vie à leurs personnages et surtout aux sentiments qui les lient. Martine Chevallier en particulier donne une totale crédibilité à des événements qui demandaient un immense talent d’interprétation. Léa Drucker est plus en retrait, mais c’est avant tout lié à son personnage qui manque un rien d’épaisseur. Mais au final, c’est peut-être un mal pour un bien car cela met encore plus en lumière toute la beauté de cette histoire d’amour entre deux femmes, qui nous portera vers un dénouement très réussi, ce qui n’est jamais gagné d’avance dans ce genre d’histoire. Vive l’amour !

Le duo formé par Barbara Sukowa et Martine Chevallier illumine le film et le porte avec un talent et une conviction assez incroyable. Elles donnent réellement vie à leurs personnages et surtout aux sentiments qui les lient. Martine Chevallier en particulier donne une totale crédibilité à des événements qui demandaient un immense talent d’interprétation. Léa Drucker est plus en retrait, mais c’est avant tout lié à son personnage qui manque un rien d’épaisseur. Mais au final, c’est peut-être un mal pour un bien car cela met encore plus en lumière toute la beauté de cette histoire d’amour entre deux femmes, qui nous portera vers un dénouement très réussi, ce qui n’est jamais gagné d’avance dans ce genre d’histoire. Vive l’amour !

Commentaires récents