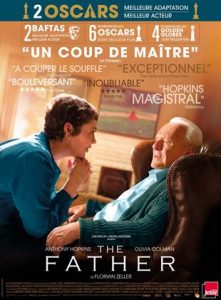

Un grand acteur ne suffit pas pour faire un grand film. Mais ça peut quand même aider. Surtout quand l’acteur en question est Anthony Hopkins. The Father restera de ces films intimement associés à la performance de leur tête d’affiche, qui est présent à quasiment chaque plan et qui capte toute l’attention du spectateur. Mais un numéro d’acteurs, aussi grand, aussi immense soit-il ne peut prendre tout sa dimension que s’il est au service d’une histoire, méritant qu’on lui consacre tant de talent. Celle de ce film le valait bien.

Un grand acteur ne suffit pas pour faire un grand film. Mais ça peut quand même aider. Surtout quand l’acteur en question est Anthony Hopkins. The Father restera de ces films intimement associés à la performance de leur tête d’affiche, qui est présent à quasiment chaque plan et qui capte toute l’attention du spectateur. Mais un numéro d’acteurs, aussi grand, aussi immense soit-il ne peut prendre tout sa dimension que s’il est au service d’une histoire, méritant qu’on lui consacre tant de talent. Celle de ce film le valait bien.

The Father est un modèle de narration. En effet, Florian Zeller parvient à rendre mystérieux le plus longtemps possible la nature même de son film. Drame, polar, film fantastique… l’histoire intrigue profondément car on ne parvient pas à donner un sens plein et entier aux événements auxquels on assiste. Ainsi, on partage la confusion du personnage principal, ce qui renforce notre attachement envers lui. Tout comme lui, on a envie de comprendre. Tout comme lui, on se demande si c’est nous qui perdons la raison ou bien si c’est la réalité qui est étrange. Cela permet au film d’échapper à un caractère contemplatif et statique, ce qui est souvent le lot des films adaptés d’une pièce de théâtre.

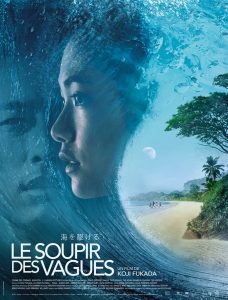

Continue reading THE FATHER : Monsieur Hopkins Un moyen de susciter l’intérêt du spectateur est de mettre un peu de temps avant de révéler la vraie nature d’un film et le sens réel de l’histoire qu’il nous raconte. Le risque de l’en faire sortir, sans parvenir ensuite à le raccrocher. C’est le risque qu’a pris Kōji Fukada, le réalisateur du Soupir des Vagues. Un long métrage qui nous emmène en Indonésie, dans une région qui tente de se reconstruire, dix ans après le tsunami dévastateur qui continue de laisser des traces. Là où un événement étrange va survenir.

Un moyen de susciter l’intérêt du spectateur est de mettre un peu de temps avant de révéler la vraie nature d’un film et le sens réel de l’histoire qu’il nous raconte. Le risque de l’en faire sortir, sans parvenir ensuite à le raccrocher. C’est le risque qu’a pris Kōji Fukada, le réalisateur du Soupir des Vagues. Un long métrage qui nous emmène en Indonésie, dans une région qui tente de se reconstruire, dix ans après le tsunami dévastateur qui continue de laisser des traces. Là où un événement étrange va survenir. En tant que consommateur relativement compulsif de produits culturels, j’ai bien des idoles, des artistes à qui je voue une admiration sans borne. Viggo Mortensen en fait clairement partie. Il lui aura fallu bien peu de films pour cela, mais chacune de ses apparitions éclaboussent l’écran d’une classe dont j’aimerais posséder n’en serait-ce qu’une fraction. Le voir passer de l’autre côté de la caméra ne pouvait donc que provoquer chez moi une certaine excitation. Ferait-il partie de ses génies qui transforment en or tout ce qu’ils touchent ? Falling conduit au final à une réponse quelque peu mitigée.

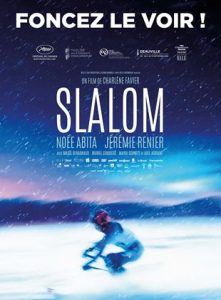

En tant que consommateur relativement compulsif de produits culturels, j’ai bien des idoles, des artistes à qui je voue une admiration sans borne. Viggo Mortensen en fait clairement partie. Il lui aura fallu bien peu de films pour cela, mais chacune de ses apparitions éclaboussent l’écran d’une classe dont j’aimerais posséder n’en serait-ce qu’une fraction. Le voir passer de l’autre côté de la caméra ne pouvait donc que provoquer chez moi une certaine excitation. Ferait-il partie de ses génies qui transforment en or tout ce qu’ils touchent ? Falling conduit au final à une réponse quelque peu mitigée. La maltraitance de jeunes athlètes adolescentes par leur entraîneur a malheureusement été au cœur de l’actualité ces derniers mois, en France et ailleurs. Peu de sports semblent épargnés. Partout la parole se libère, faisant espérer que de tels agissements ne puissent plus à nouveau passer aussi longtemps inaperçus… ou du moins, que plus personne ne pourra détourner les yeux pour faire comme s’il ne voyait pas. Je critique souvent le cinéma français dans ces pages pour souligner son incapacité chronique à traiter des sujets contemporains brûlants. C’est pourtant lui qui a donné naissance à Slalom, qui nous plonge au cœur de la relation de plus en plus ambiguë entre une jeune skieuse et son entraîneur.

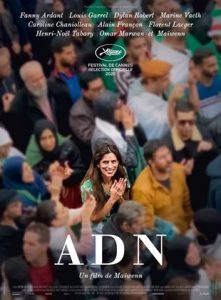

La maltraitance de jeunes athlètes adolescentes par leur entraîneur a malheureusement été au cœur de l’actualité ces derniers mois, en France et ailleurs. Peu de sports semblent épargnés. Partout la parole se libère, faisant espérer que de tels agissements ne puissent plus à nouveau passer aussi longtemps inaperçus… ou du moins, que plus personne ne pourra détourner les yeux pour faire comme s’il ne voyait pas. Je critique souvent le cinéma français dans ces pages pour souligner son incapacité chronique à traiter des sujets contemporains brûlants. C’est pourtant lui qui a donné naissance à Slalom, qui nous plonge au cœur de la relation de plus en plus ambiguë entre une jeune skieuse et son entraîneur. Quand un film a la famille pour sujet principal, il vous fait généralement aimer la vôtre en vous faisant réaliser à quel point elle est équilibrée et vous offre des rapports sains. Celle qui se trouve au cœur d’ADN, le nouveau film de Maïwenn, ne répond à aucune de ces deux caractéristiques. Sans cela, il n’y aurait évidemment pas de film, mais on est heureux en tout cas de ne pas en faire partie. Mais plus que la simple famille, ce film nous parle de la notion de racines et d’identité d’une manière intime et chargée de beaucoup d’émotions. Rien à voir avec les discours nauséabonds de certains sur le sujet.

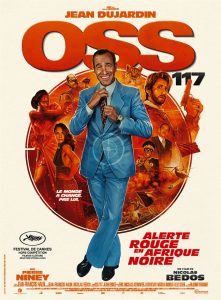

Quand un film a la famille pour sujet principal, il vous fait généralement aimer la vôtre en vous faisant réaliser à quel point elle est équilibrée et vous offre des rapports sains. Celle qui se trouve au cœur d’ADN, le nouveau film de Maïwenn, ne répond à aucune de ces deux caractéristiques. Sans cela, il n’y aurait évidemment pas de film, mais on est heureux en tout cas de ne pas en faire partie. Mais plus que la simple famille, ce film nous parle de la notion de racines et d’identité d’une manière intime et chargée de beaucoup d’émotions. Rien à voir avec les discours nauséabonds de certains sur le sujet. La constance est une qualité importante paraît-il. Evidemment, on peut nuancer cette assertion quand cela concerne une constance dans la médiocrité. Œuvre culte pour beaucoup, OSS 117, le Caire Nid d’Espions est pour moi une film extrêmement médiocre, sans rythme, avec un Jean Dujardin en roue libre complète. La suite, Rio Ne Répond plus, a trouvé un peu plus grâce à mes yeux, mais sans jamais crier au génie. Je n’ai donc pas été vraiment étonné en voyant les premiers retours très décevants sur OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire et je m’y suis rendu sans me faire d’illusion. Le résultat s’est montré à la hauteur de mon absence d’attentes.

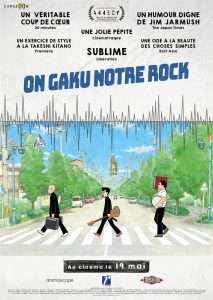

La constance est une qualité importante paraît-il. Evidemment, on peut nuancer cette assertion quand cela concerne une constance dans la médiocrité. Œuvre culte pour beaucoup, OSS 117, le Caire Nid d’Espions est pour moi une film extrêmement médiocre, sans rythme, avec un Jean Dujardin en roue libre complète. La suite, Rio Ne Répond plus, a trouvé un peu plus grâce à mes yeux, mais sans jamais crier au génie. Je n’ai donc pas été vraiment étonné en voyant les premiers retours très décevants sur OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire et je m’y suis rendu sans me faire d’illusion. Le résultat s’est montré à la hauteur de mon absence d’attentes. Le hasard des horaires et l’envie de ne pas me contenter d’un seul film pour cette reprise après une si longue attente m’ont conduit à aller voir On-Gaku : Notre Rock !, un film d’animation japonais d’un genre un peu particulier. Ou du moins très différent de ce que ce pays à l’habitude de nous offrir en la matière. En fait, il est assez original dans l’absolu pour que le constat soit resté le même, même s’il venait d’un autre pays. Une production onirique et parfois étrange, qui peut laisser circonspect et interdit. Voire même nous ennuyer un brin.

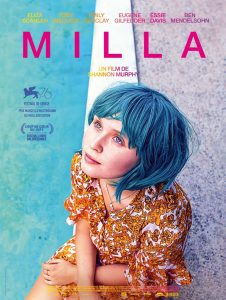

Le hasard des horaires et l’envie de ne pas me contenter d’un seul film pour cette reprise après une si longue attente m’ont conduit à aller voir On-Gaku : Notre Rock !, un film d’animation japonais d’un genre un peu particulier. Ou du moins très différent de ce que ce pays à l’habitude de nous offrir en la matière. En fait, il est assez original dans l’absolu pour que le constat soit resté le même, même s’il venait d’un autre pays. Une production onirique et parfois étrange, qui peut laisser circonspect et interdit. Voire même nous ennuyer un brin. Milla nous raconte l’histoire d’une jeune adolescente atteinte d’un cancer, tombant amoureux d’un junkie. Autant être clair, ce film n’a rien d’une joyeuse comédie. Mais la magie du cinéma fait que ce n’est pas non plus un drame ou un mélo larmoyant. Les sujets aussi lourds sont rarement traités de manière réellement intéressante si le résultat est avant tout plombant. Il y a dans tout malheur quelque chose qui peut nous rattacher à la notion d’espoir. Dans la noirceur peut toujours émerger un peu de poésie. Cela demande beaucoup de subtilité pour y parvenir. Mais le film de Shannon Murphy n’en manque pas.

Milla nous raconte l’histoire d’une jeune adolescente atteinte d’un cancer, tombant amoureux d’un junkie. Autant être clair, ce film n’a rien d’une joyeuse comédie. Mais la magie du cinéma fait que ce n’est pas non plus un drame ou un mélo larmoyant. Les sujets aussi lourds sont rarement traités de manière réellement intéressante si le résultat est avant tout plombant. Il y a dans tout malheur quelque chose qui peut nous rattacher à la notion d’espoir. Dans la noirceur peut toujours émerger un peu de poésie. Cela demande beaucoup de subtilité pour y parvenir. Mais le film de Shannon Murphy n’en manque pas. Après autant de mois de frustration, quel plaisir de retrouver le chemin de salles de cinéma ! Quel plaisir aussi de pouvoir à nouveau écrire des critiques de film, même si j’ai continué à écrire sur les livres et la musique ! Je me souviendrai donc longtemps de Mandibules, le film qui m’aura permis de renouer avec un des plus grands plaisirs de mon humble existence. Un long métrage de Quentin Dupieux (alias Mr. Oizo), qui nous emmène toujours dans des univers profondément absurdes, décalés et inattendus. C’est une nouvelle fois le cas ici puisque le film nous raconte le parcours de deux losers sympathiques qui tombent nez à nez… avec une mouche géante.

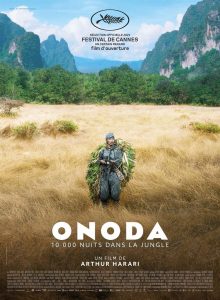

Après autant de mois de frustration, quel plaisir de retrouver le chemin de salles de cinéma ! Quel plaisir aussi de pouvoir à nouveau écrire des critiques de film, même si j’ai continué à écrire sur les livres et la musique ! Je me souviendrai donc longtemps de Mandibules, le film qui m’aura permis de renouer avec un des plus grands plaisirs de mon humble existence. Un long métrage de Quentin Dupieux (alias Mr. Oizo), qui nous emmène toujours dans des univers profondément absurdes, décalés et inattendus. C’est une nouvelle fois le cas ici puisque le film nous raconte le parcours de deux losers sympathiques qui tombent nez à nez… avec une mouche géante. Parfois la réalité dépasse la fiction. Du coup, il est tentant de faire de cette réalité une fiction. Hiro Onoda est un soldat japonais qui se rendit et accepta la fin de la guerre en… 1974, après trente ans passés dans les montagnes des Philippines à poursuivre une guérilla contre un ennemi imaginaire. Cela semble trop incroyable pour être vrai, mais ça l’est pourtant. Onoda, 10 000 Nuits dans la Jungle, coproduction internationale, réalisée par le français Arthur Harari, nous permet de découvrir cette histoire relativement incroyable, mais vraie. Un film de près de trois heures, mais dont la longueur témoigne avant tout de sa grande richesse.

Parfois la réalité dépasse la fiction. Du coup, il est tentant de faire de cette réalité une fiction. Hiro Onoda est un soldat japonais qui se rendit et accepta la fin de la guerre en… 1974, après trente ans passés dans les montagnes des Philippines à poursuivre une guérilla contre un ennemi imaginaire. Cela semble trop incroyable pour être vrai, mais ça l’est pourtant. Onoda, 10 000 Nuits dans la Jungle, coproduction internationale, réalisée par le français Arthur Harari, nous permet de découvrir cette histoire relativement incroyable, mais vraie. Un film de près de trois heures, mais dont la longueur témoigne avant tout de sa grande richesse.

Commentaires récents