Tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin au Japon ont entendu parler de la cérémonie du thé. Mais seuls ceux qui ont un vraie connaissance des traditions nippones savent réellement ce que cela signifie. J’avoue que je faisais partie des ignorants en la matière. Enfin avant de voir Dans un Jardin qu’on Dirait Éternel. Un film qui nous fait découvrir en profondeur ce pan de la culture japonaise, qui semble hors du temps, mais qui nous permet malgré tout à mieux comprendre le Japon contemporain. Évidemment, il vaut mieux s’intéresser un minimum au sujet pour apprécier ce film.

Tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin au Japon ont entendu parler de la cérémonie du thé. Mais seuls ceux qui ont un vraie connaissance des traditions nippones savent réellement ce que cela signifie. J’avoue que je faisais partie des ignorants en la matière. Enfin avant de voir Dans un Jardin qu’on Dirait Éternel. Un film qui nous fait découvrir en profondeur ce pan de la culture japonaise, qui semble hors du temps, mais qui nous permet malgré tout à mieux comprendre le Japon contemporain. Évidemment, il vaut mieux s’intéresser un minimum au sujet pour apprécier ce film.

Si vous cherchez ne serait-ce qu’un minimum d’action, alors il vaut mieux peut-être éviter Dans un Jardin qu’on Dirait Éternel. Le film s’avère relativement contemplatif, à l’image d’une tradition qui cherche à créer une parfaite harmonie. Le film prend vraiment le temps d’explorer toutes les facettes de cette fameuse cérémonie à travers le parcours initiatique d’une jeune femme… sur plusieurs dizaines d’années. On se rend compte ainsi de toute la complexité d’un sujet dont on n’imaginait pas forcément faire un film. On en ressort moins ignorant, ce qui peut être un vrai plaisir pour ceux qui font preuve d’une curiosité envers le Japon et ses mystères. Les autres peuvent s’ennuyer ferme, il faut bien l’admettre.

Dans un Jardin qu’on Dirait Eternel est un film authentiquement japonais. Déjà du fait de son sujet, mais aussi dans la forme. Là aussi, certains pourront voir poindre l’ennui. D’autres seront ravis de se faire bercer par le rythme lent et paisible d’un art de la narration qui ressemble au final d’assez près à l’art de préparer un thé dans le respect des traditions. Le film doit aussi beaucoup à Haru Kuroki. Déjà parce qu’elle est l’actrice principale de ce film, mais aussi sa narratrice. Le son de sa voix et le rythme de sa diction jouent un rôle important dans l’ambiance générale qui plane sur ce film. Elle est vraiment l’âme. Et par la même occasion, elle incarne aussi l’âme d’un japon éternel.

Dans un Jardin qu’on Dirait Eternel est un film authentiquement japonais. Déjà du fait de son sujet, mais aussi dans la forme. Là aussi, certains pourront voir poindre l’ennui. D’autres seront ravis de se faire bercer par le rythme lent et paisible d’un art de la narration qui ressemble au final d’assez près à l’art de préparer un thé dans le respect des traditions. Le film doit aussi beaucoup à Haru Kuroki. Déjà parce qu’elle est l’actrice principale de ce film, mais aussi sa narratrice. Le son de sa voix et le rythme de sa diction jouent un rôle important dans l’ambiance générale qui plane sur ce film. Elle est vraiment l’âme. Et par la même occasion, elle incarne aussi l’âme d’un japon éternel.

LA NOTE : 13/20

Réalisation : Tatsushi Ōmori

Scénario : Tatsushi Ōmori d’après l’autobiographie de Noriko Morishita

Photographie : Kenji Maki

Montage : Ryō Hayano

Musique : Hiroko Sebu

Décors : Mitsuo Harada, Genki Horime

Costumes : Masae Miyamoto

Producteurs : Tomomi Yoshimura, Ryuji Kanai, Takahiko Kondo

Durée : 100 minutes

Casting :

Haru Kuroki : Noriko

Kirin Kiki : Professeur Takeda

Mikako Tabe : Michiko

Mayu Harada : Tadoroko

Saya Kawamura : Sanae

Megumi Takizawa : Yumiko

Mizuki Yamashita : Hitomi

Fuyuka Kooriyama : la mère de Noriko

Chihiro Okamoto : le frère cadet de Noriko

Shingo Tsurumi : le père de Noriko

Mayu Tsuruta : Yukino

On pense parfois que certains concepts ont donné tout ce qu’ils avaient à donner à l’histoire de la fiction. On pense qu’ils ont été exploité tellement souvent que plus rien ne viendra les renouveler profondément. Il existe heureusement dans ce monde des esprits assez géniaux et assez fous pour imaginer ce que personne n’avait encore jamais osé imaginer. Le voyage dans le temps occupe les récits depuis longtemps. Vers le futur, vers le passé, conjecturant encore et encore sur les conséquences d’une telle possibilité. Le terme remonter le temps y était fréquemment employé mais toujours dans le sens : se transporter d’un saut en arrière dans le temps avant de reprendre son cours normal à partir de son point d’arrivée. Personne (ou presque…) n’avait pensé à prendre l’expression de manière littérale, c’est à dire dans le sens de vivre le cours du temps à l’envers… Personne avant un cinéaste de génie… Monsieur Christopher Nolan qui nous a offert Tenet.

On pense parfois que certains concepts ont donné tout ce qu’ils avaient à donner à l’histoire de la fiction. On pense qu’ils ont été exploité tellement souvent que plus rien ne viendra les renouveler profondément. Il existe heureusement dans ce monde des esprits assez géniaux et assez fous pour imaginer ce que personne n’avait encore jamais osé imaginer. Le voyage dans le temps occupe les récits depuis longtemps. Vers le futur, vers le passé, conjecturant encore et encore sur les conséquences d’une telle possibilité. Le terme remonter le temps y était fréquemment employé mais toujours dans le sens : se transporter d’un saut en arrière dans le temps avant de reprendre son cours normal à partir de son point d’arrivée. Personne (ou presque…) n’avait pensé à prendre l’expression de manière littérale, c’est à dire dans le sens de vivre le cours du temps à l’envers… Personne avant un cinéaste de génie… Monsieur Christopher Nolan qui nous a offert Tenet. Tenet bénéficie pleinement de la maestria de Christopher Nolan. Les scènes d’actions sont à couper le souffle, même si, pour la dernière, il se laisse peut-être aller à un peu de cabotinage. Les scènes d’intrigues sont toujours aussi prenantes alors qu’elles pourraient passer juste pour du bavardage. Il maintient constamment le récit, et ainsi le spectateur, sous tension et lui offre régulièrement de quoi en prendre plein les mirettes. On fait face à un cinéaste au sommet de son art, à qui on ne pourra en tout cas jamais reprocher l’absence de prises de risque ou une paresse qui le conduirait à arrêter d’explorer de nouveaux territoires et à repousser les limites du possible en termes de narration.

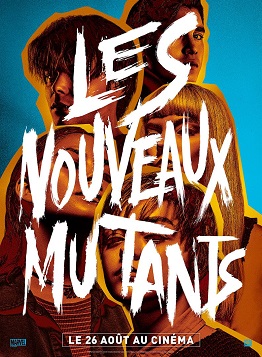

Tenet bénéficie pleinement de la maestria de Christopher Nolan. Les scènes d’actions sont à couper le souffle, même si, pour la dernière, il se laisse peut-être aller à un peu de cabotinage. Les scènes d’intrigues sont toujours aussi prenantes alors qu’elles pourraient passer juste pour du bavardage. Il maintient constamment le récit, et ainsi le spectateur, sous tension et lui offre régulièrement de quoi en prendre plein les mirettes. On fait face à un cinéaste au sommet de son art, à qui on ne pourra en tout cas jamais reprocher l’absence de prises de risque ou une paresse qui le conduirait à arrêter d’explorer de nouveaux territoires et à repousser les limites du possible en termes de narration. Les films Marvel au cinéma sont parvenus à séduire un public très large en sachant varier les genres. Entre les combats dantesques et cosmiques de Infinity Wars, les blagues potaches de Deadpool ou la fresque crépusculaire comme Logan, il existe de grands écarts. Et pourtant il s’agit toujours de super-héros. En refusant de se prendre totalement au sérieux, cet univers ne s’interdit rien et se trouve prêt à accueillir toutes sortes d’histoires. Avec les Nouveaux Mutants, Marvel s’attaque cette fois-ci au film d’horreur. Pour un résultat plutôt convaincant, même s’il séduira certainement plus les fans de super-héros que ceux de ce genre cinématographique si particulier.

Les films Marvel au cinéma sont parvenus à séduire un public très large en sachant varier les genres. Entre les combats dantesques et cosmiques de Infinity Wars, les blagues potaches de Deadpool ou la fresque crépusculaire comme Logan, il existe de grands écarts. Et pourtant il s’agit toujours de super-héros. En refusant de se prendre totalement au sérieux, cet univers ne s’interdit rien et se trouve prêt à accueillir toutes sortes d’histoires. Avec les Nouveaux Mutants, Marvel s’attaque cette fois-ci au film d’horreur. Pour un résultat plutôt convaincant, même s’il séduira certainement plus les fans de super-héros que ceux de ce genre cinématographique si particulier. Les Nouveaux Mutants confirme la capacité des films Marvel à adapter à l’écran de manière convaincante des éléments des comics qui auraient pu être écartés, car prêtant à sourire. Ils choisissent au contraire la fidélité et n’ont pas peur de donner vie à un démon-ours. Les fans des comics les remercient. Les fans de Games of Thrones aussi car ils seront ravis de voir sur grand écran Maisie Williams. Soyons honnêtes, son rôle est ici infiniment moins marquant que celui d’Arya Stark. La vraie star du film est définitivement Anya Taylor-Joy que l’on espère revoir dans d’autres films. Son interprétation d’un personnage qui rappelle, dans un style assez différent tout de même, Harley Quinn, est absolument savoureuse. Au final, ce film est plus anecdotique que vraiment indispensable, mais il fera plaisir à bien des publics.

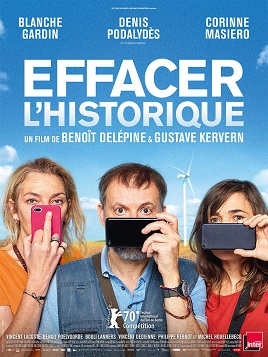

Les Nouveaux Mutants confirme la capacité des films Marvel à adapter à l’écran de manière convaincante des éléments des comics qui auraient pu être écartés, car prêtant à sourire. Ils choisissent au contraire la fidélité et n’ont pas peur de donner vie à un démon-ours. Les fans des comics les remercient. Les fans de Games of Thrones aussi car ils seront ravis de voir sur grand écran Maisie Williams. Soyons honnêtes, son rôle est ici infiniment moins marquant que celui d’Arya Stark. La vraie star du film est définitivement Anya Taylor-Joy que l’on espère revoir dans d’autres films. Son interprétation d’un personnage qui rappelle, dans un style assez différent tout de même, Harley Quinn, est absolument savoureuse. Au final, ce film est plus anecdotique que vraiment indispensable, mais il fera plaisir à bien des publics. Benoît Délépine et Gustave Kervern ont fini par se faire une vraie place dans le monde du cinéma français, ce qui n’est jamais garanti quand on vient du monde du petit écran. Leur univers décalé et poétique nous a déjà offert de jolis moments et surtout surprenants. Effacer l’Historique se situe vraiment dans la continuité de leur filmographie sur bien des points. Il bénéficie donc de toutes les qualités habituelles qui nous les ont faits aimer en tant que réalisateurs. Mais il se heurte aussi aux mêmes limites.

Benoît Délépine et Gustave Kervern ont fini par se faire une vraie place dans le monde du cinéma français, ce qui n’est jamais garanti quand on vient du monde du petit écran. Leur univers décalé et poétique nous a déjà offert de jolis moments et surtout surprenants. Effacer l’Historique se situe vraiment dans la continuité de leur filmographie sur bien des points. Il bénéficie donc de toutes les qualités habituelles qui nous les ont faits aimer en tant que réalisateurs. Mais il se heurte aussi aux mêmes limites. Encore une fois, ils parviennent à rassembler un casting qui rendrait jaloux bien des réalisateurs. Il offre notamment à Blanche Gardin son rôle le plus marquant de sa carrière d’actrice. Même si elle reste dans un registre qui lui correspond totalement, on ne peut que saluer la qualité de sa prestation. Elle rivalise largement avec Denis Podalydes toujours aussi juste. On ne compte plus ensuite le nombre de caméos plus ou moins longs et savoureux qui peuple Effacer l’Historique. C’est anecdotique, mais autant de second, troisième et quatrième rôles de qualité tirent évidemment la qualité globale du film vers le haut. Ils contribuent tous donc à faire de ce film une réussite sympathique qui nous donnerait presque envie de nous débarrasser de notre smartphone. Allez, je commence demain…

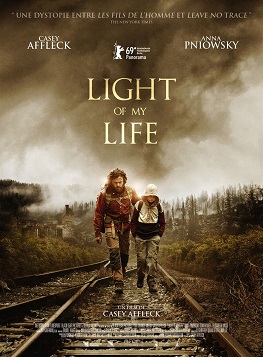

Encore une fois, ils parviennent à rassembler un casting qui rendrait jaloux bien des réalisateurs. Il offre notamment à Blanche Gardin son rôle le plus marquant de sa carrière d’actrice. Même si elle reste dans un registre qui lui correspond totalement, on ne peut que saluer la qualité de sa prestation. Elle rivalise largement avec Denis Podalydes toujours aussi juste. On ne compte plus ensuite le nombre de caméos plus ou moins longs et savoureux qui peuple Effacer l’Historique. C’est anecdotique, mais autant de second, troisième et quatrième rôles de qualité tirent évidemment la qualité globale du film vers le haut. Ils contribuent tous donc à faire de ce film une réussite sympathique qui nous donnerait presque envie de nous débarrasser de notre smartphone. Allez, je commence demain… Et si demain, le monde se trouvait privé de la moitié féminine de l’humanité ? Oui certes, on pourrait définitivement regarder le football en buvant des bières, mais qui alors garderait les enfants ? Il est vrai que la perpétuation de l’espère deviendrait également problématique. Voici une question posée par Casey Affleck dans Light of My Life. J’admets pas tout à fait dans ces termes, mais il nous emmène dans un monde où un virus mystérieux et mortel aurait affecté les femmes du monde entier et les aurait décimées. Une idée plus originale qu’elle en a l’air… mais qui est au final totalement sous-exploitée.

Et si demain, le monde se trouvait privé de la moitié féminine de l’humanité ? Oui certes, on pourrait définitivement regarder le football en buvant des bières, mais qui alors garderait les enfants ? Il est vrai que la perpétuation de l’espère deviendrait également problématique. Voici une question posée par Casey Affleck dans Light of My Life. J’admets pas tout à fait dans ces termes, mais il nous emmène dans un monde où un virus mystérieux et mortel aurait affecté les femmes du monde entier et les aurait décimées. Une idée plus originale qu’elle en a l’air… mais qui est au final totalement sous-exploitée. Casey Affleck est assez à l’aise pour diriger Casey Affleck en lui permettant de faire du Casey Affleck. Avec sa voix et sa diction si particulières, il peut horripiler. Mais si au contraire, on l’apprécie pour cela, alors on peut pleinement profiter de Light of My Life. Par contre, il nous permet de découvrir la jeune Anne Pniowsky qui livre une prestation remarquable. Enfin, c’est toujours autant un plaisir de voir Elisabeth Moss à l’écran. La réalisation de Casey Affleck est relativement élégante et comme souvent avec lui, elle prend son temps. Peut-être un peu trop parfois, mais cela permet d’apprécier l’ambiance particulière qu’il parvient à faire naître. Au final, on en reste quand même un à un sentiment d’un film inabouti, qui est loin d’avoir la dimension qu’il aurait pu prendre.

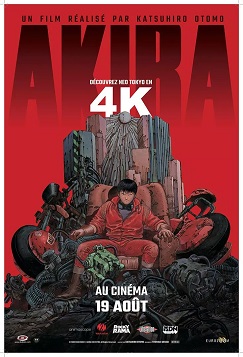

Casey Affleck est assez à l’aise pour diriger Casey Affleck en lui permettant de faire du Casey Affleck. Avec sa voix et sa diction si particulières, il peut horripiler. Mais si au contraire, on l’apprécie pour cela, alors on peut pleinement profiter de Light of My Life. Par contre, il nous permet de découvrir la jeune Anne Pniowsky qui livre une prestation remarquable. Enfin, c’est toujours autant un plaisir de voir Elisabeth Moss à l’écran. La réalisation de Casey Affleck est relativement élégante et comme souvent avec lui, elle prend son temps. Peut-être un peu trop parfois, mais cela permet d’apprécier l’ambiance particulière qu’il parvient à faire naître. Au final, on en reste quand même un à un sentiment d’un film inabouti, qui est loin d’avoir la dimension qu’il aurait pu prendre. La culture est comme le gruyère (bon l’emmental en fait). On a beau faire, il y a toujours des trous. C’est même pour ça qu’on l’apprécie. Si on avait un jour l’impression d’avoir tout lu ou tout vu, la vie serait beaucoup plus triste. Le film Akira faisait partie des gros trous dans ma propre culture. Un trou uniquement cinématographique puisque le manga trône en intégralité depuis longtemps dans ma bibliothèque. La ressortie du film sur grand écran constituait une occasion unique de boucher cette regrettable cavité, occasion que je n’ai évidemment pas ratée (sinon, je ne serai pas en train d’écrire cette critique). J’ai pu comprendre pourquoi il était devenu culte à ce point… mais aussi les critiques qui lui ont été adressés.

La culture est comme le gruyère (bon l’emmental en fait). On a beau faire, il y a toujours des trous. C’est même pour ça qu’on l’apprécie. Si on avait un jour l’impression d’avoir tout lu ou tout vu, la vie serait beaucoup plus triste. Le film Akira faisait partie des gros trous dans ma propre culture. Un trou uniquement cinématographique puisque le manga trône en intégralité depuis longtemps dans ma bibliothèque. La ressortie du film sur grand écran constituait une occasion unique de boucher cette regrettable cavité, occasion que je n’ai évidemment pas ratée (sinon, je ne serai pas en train d’écrire cette critique). J’ai pu comprendre pourquoi il était devenu culte à ce point… mais aussi les critiques qui lui ont été adressés. Graphiquement, Akira commence à être quelque peu daté. Mais les vieux nostalgiques comme moi pourront dire que c’est plus une qualité qu’un défaut, n’ayant pas toujours été convaincu par les films d’animation modernes, où le recours au numérique en fait des œuvres froides et sans personnalité. Le film représente le sommet d’une animation japonaise qui aura profondément marqué ma génération. La qualité artistique est évidemment sans commune mesure avec les séries produites au kilomètre qui peuplaient le Club Dorothée. On ne peut ici que s’extasier devant cette vision d’un Tokyo futuriste… un futur qui se situe dans l’année 2020. Nouvelle raison de prendre un coup de vieux et de se sentir nostalgique. Mais le film nous donne surtout des raisons de saluer cette œuvre majeure de la science-fiction, qui recèle tout de même assez de génie pour demeurer intemporel.

Graphiquement, Akira commence à être quelque peu daté. Mais les vieux nostalgiques comme moi pourront dire que c’est plus une qualité qu’un défaut, n’ayant pas toujours été convaincu par les films d’animation modernes, où le recours au numérique en fait des œuvres froides et sans personnalité. Le film représente le sommet d’une animation japonaise qui aura profondément marqué ma génération. La qualité artistique est évidemment sans commune mesure avec les séries produites au kilomètre qui peuplaient le Club Dorothée. On ne peut ici que s’extasier devant cette vision d’un Tokyo futuriste… un futur qui se situe dans l’année 2020. Nouvelle raison de prendre un coup de vieux et de se sentir nostalgique. Mais le film nous donne surtout des raisons de saluer cette œuvre majeure de la science-fiction, qui recèle tout de même assez de génie pour demeurer intemporel. Grandir est un processus exaltant, mais aussi douloureux. Surtout quand on veut grandir trop vite dans l’espoir d’échapper à un milieu qui vous oppresse. Cette problématique se trouve au cœur du sujet de Mignonnes, qui traite en particulier de la sexualisation précoce de certaines jeunes adolescentes. Des sujets forts et délicats mais qui sont ici traités avec beaucoup de pertinence par Maïmouna Doucouré. Cette dernière fait également preuve de beaucoup de qualités artistiques.

Grandir est un processus exaltant, mais aussi douloureux. Surtout quand on veut grandir trop vite dans l’espoir d’échapper à un milieu qui vous oppresse. Cette problématique se trouve au cœur du sujet de Mignonnes, qui traite en particulier de la sexualisation précoce de certaines jeunes adolescentes. Des sujets forts et délicats mais qui sont ici traités avec beaucoup de pertinence par Maïmouna Doucouré. Cette dernière fait également preuve de beaucoup de qualités artistiques. Avec Mignonnes, Maïmouna Doucouré prouve qu’elle est une réalisatrice accomplie, malgré une filmographie qui se limite à deux films. Elle parvient par l’image à mettre en lumière les âmes et les corps. L’intrigue étant centré sur un concours de danse, ces derniers participent aussi à donner un sens profond à cette histoire. Si on ajoute à cela, le talent et le culot de la jeune Fathia Youssouf, on obtient un très beau film, émouvant et parfois dérangeant, car il ne fait pas l’impasse sur les réactions inavouables que peut provoquer ces jeunes filles, sortant pourtant à peine de l’enfance.

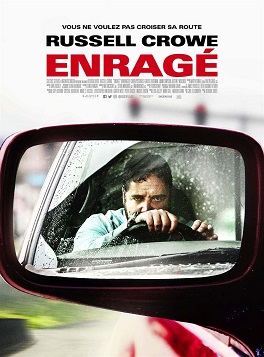

Avec Mignonnes, Maïmouna Doucouré prouve qu’elle est une réalisatrice accomplie, malgré une filmographie qui se limite à deux films. Elle parvient par l’image à mettre en lumière les âmes et les corps. L’intrigue étant centré sur un concours de danse, ces derniers participent aussi à donner un sens profond à cette histoire. Si on ajoute à cela, le talent et le culot de la jeune Fathia Youssouf, on obtient un très beau film, émouvant et parfois dérangeant, car il ne fait pas l’impasse sur les réactions inavouables que peut provoquer ces jeunes filles, sortant pourtant à peine de l’enfance. Certains acteurs ont un don incroyable pour se métamorphoser physiquement à chaque rôle. On ne parle pas simplement de prendre ou de perdre du poids, mais véritablement de changer de tête. Parfois le matin, en se regardant dans la glace, on aimerait avoir ce pouvoir, mais il est malheureusement réservé à quelques uns. Russel Crowe en fait partie. Il nous le prouve une nouvelle fois avec Enragé. Un film haletant, mais pas trop, dont l’intérêt principal tient à la performance de la star australienne.

Certains acteurs ont un don incroyable pour se métamorphoser physiquement à chaque rôle. On ne parle pas simplement de prendre ou de perdre du poids, mais véritablement de changer de tête. Parfois le matin, en se regardant dans la glace, on aimerait avoir ce pouvoir, mais il est malheureusement réservé à quelques uns. Russel Crowe en fait partie. Il nous le prouve une nouvelle fois avec Enragé. Un film haletant, mais pas trop, dont l’intérêt principal tient à la performance de la star australienne. Par contre, on se souviendra vraiment de la tête de fou furieux qu’arbore Russel Crowe dans Enragé. Physiquement, il a décidé de ressemble à John Goodman et y parvient sans problème. Il est comme ça, Russel, il décide qui il est ! En tout cas, ce numéro d’acteur, même pour un film aussi gratuit, vaut le détour. Le reste du casting apparaît totalement transparent à ses côtés et c’est sans doute un peu injuste pour eux. Les fans de cette acteur ne doivent donc rater ce film sous aucun prétexte. Les autres pourront éventuellement attendre une longue soirée lors du prochain confinement pour y jeter un œil.

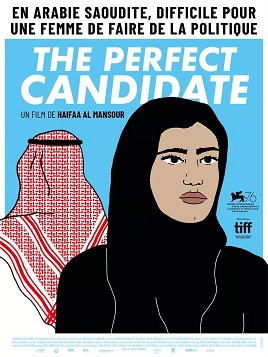

Par contre, on se souviendra vraiment de la tête de fou furieux qu’arbore Russel Crowe dans Enragé. Physiquement, il a décidé de ressemble à John Goodman et y parvient sans problème. Il est comme ça, Russel, il décide qui il est ! En tout cas, ce numéro d’acteur, même pour un film aussi gratuit, vaut le détour. Le reste du casting apparaît totalement transparent à ses côtés et c’est sans doute un peu injuste pour eux. Les fans de cette acteur ne doivent donc rater ce film sous aucun prétexte. Les autres pourront éventuellement attendre une longue soirée lors du prochain confinement pour y jeter un œil. De plus en plus de cinéastes issus du monde arabo-musulman porte des œuvres pour défendre la place des femmes dans la société. Haifaa Al Mansour avait été une précurseuse en la matière en signant le magnifique Wadja en 2012. Elle revient cette fois-ci avec The Perfect Candidate, l’histoire d’une jeune femme qui se retrouve, presque par hasard, candidate à une élection municipale en Arabie Saoudite et qui va tout faire pour remporter la victoire. Une histoire au sujet sérieux, mais traité sous un ton de comédie, que l’on devine surtout choisi pour contourner la censure. Il prouve encore une fois que la légèreté peut être une arme redoutable pour porter, sans en avoir l’air, bien haut des messages pourtant très lourds de sens.

De plus en plus de cinéastes issus du monde arabo-musulman porte des œuvres pour défendre la place des femmes dans la société. Haifaa Al Mansour avait été une précurseuse en la matière en signant le magnifique Wadja en 2012. Elle revient cette fois-ci avec The Perfect Candidate, l’histoire d’une jeune femme qui se retrouve, presque par hasard, candidate à une élection municipale en Arabie Saoudite et qui va tout faire pour remporter la victoire. Une histoire au sujet sérieux, mais traité sous un ton de comédie, que l’on devine surtout choisi pour contourner la censure. Il prouve encore une fois que la légèreté peut être une arme redoutable pour porter, sans en avoir l’air, bien haut des messages pourtant très lourds de sens. The Perfect Candidate permet de découvrir une superbe actrice en la personne de Nora Al Awadh. Elle porte réellement le film sur ses épaules avec son talent, son énergie et son charisme hors norme. Elle parvient surtout à trouver une justesse qui colle parfaitement avec celle du propos. Son personnage n’est pas que sympathique, mais on s’y attache avec une facilité déconcertante et on épouse rapidement ses aspirations qui deviendront un combat. Mais le reste du casting n’est pas en reste avec les deux comédiennes qui incarnent ses deux sœurs, qui se placent dans ses traces. Une preuve éclatante que l’Arabie Saoudite devrait penser à donner à ses habitantes la place qu’elles méritent. Car elle ont un talent fou !

The Perfect Candidate permet de découvrir une superbe actrice en la personne de Nora Al Awadh. Elle porte réellement le film sur ses épaules avec son talent, son énergie et son charisme hors norme. Elle parvient surtout à trouver une justesse qui colle parfaitement avec celle du propos. Son personnage n’est pas que sympathique, mais on s’y attache avec une facilité déconcertante et on épouse rapidement ses aspirations qui deviendront un combat. Mais le reste du casting n’est pas en reste avec les deux comédiennes qui incarnent ses deux sœurs, qui se placent dans ses traces. Une preuve éclatante que l’Arabie Saoudite devrait penser à donner à ses habitantes la place qu’elles méritent. Car elle ont un talent fou !

L’Infirmière est littéralement illuminé par la performance de Mariko Tsutsui. Le film repose largement sur ses frêles épaules. Elle incarne à la perfection son personnage pourtant complexe, car porteur de sentiments très forts et contrastés. Elle rend parfaitement crédible son personnage et tous les sentiments qui viendront peu à peu la torturer. Son jeu est parfaitement mis en valeur par la réalisation très élégante de Kôji Fukada, qui fait vraiment de ce film une œuvre artistiquement aboutie. Elle aurait pu être plus enthousiasmante avec une fin mieux maîtrisée, mais elle restera un des bons films de cet été cinématographique, où les salles auront été bien trop désertées par les spectateurs.

L’Infirmière est littéralement illuminé par la performance de Mariko Tsutsui. Le film repose largement sur ses frêles épaules. Elle incarne à la perfection son personnage pourtant complexe, car porteur de sentiments très forts et contrastés. Elle rend parfaitement crédible son personnage et tous les sentiments qui viendront peu à peu la torturer. Son jeu est parfaitement mis en valeur par la réalisation très élégante de Kôji Fukada, qui fait vraiment de ce film une œuvre artistiquement aboutie. Elle aurait pu être plus enthousiasmante avec une fin mieux maîtrisée, mais elle restera un des bons films de cet été cinématographique, où les salles auront été bien trop désertées par les spectateurs.

Commentaires récents