Le cinéma français laisse souvent de grande places aux questions sociales dans les scénarios. Il n’évite pas toujours le travers qui guette toujours tous ceux qui s’attaquent à ce genre de sujet. Le misérabilisme est le défaut de bien des propos, pourtant plein de bonnes intentions, mais qui peinent à convaincre. La Fracture échappe largement à ce piège qui se dressait pourtant clairement devant lui. Se montre-t-il pleinement convaincant pour autant ? Pas si sûr, car d’autres traquenards attendent les scénaristes. Dure vie que la leur !

Le cinéma français laisse souvent de grande places aux questions sociales dans les scénarios. Il n’évite pas toujours le travers qui guette toujours tous ceux qui s’attaquent à ce genre de sujet. Le misérabilisme est le défaut de bien des propos, pourtant plein de bonnes intentions, mais qui peinent à convaincre. La Fracture échappe largement à ce piège qui se dressait pourtant clairement devant lui. Se montre-t-il pleinement convaincant pour autant ? Pas si sûr, car d’autres traquenards attendent les scénaristes. Dure vie que la leur !

La Fracture a au moins un grand mérite. Celui d’aborder de front des sujets contemporains et quelque peu polémiques, courage rare dans le cinéma français, même s’il est de moins en moins (je le souligne souvent, je vais finir par radoter). Il met en avant d’un côté le phénomène des Gilets Jaunes et la situation de l’hôpital public français. Il parle surtout de tout ce qui peut séparer les classes sociales, notamment les idées toutes faites que chacune a sur l’autre. Mais en dénonçant les idées reçues, le propos n’évite pas certains clichés et raccourcis. On a du mal à adhérer pleinement à l’universalisme du message qui semble un rien convenu et artificiel.

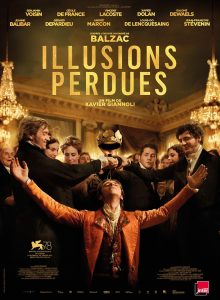

Continue reading LA FRACTURE : Lutte des classes Vaut-il mieux lire d’abord le livre ou voir le film ? Si cette question n’a pas vraiment de sens, si ce n’est pour le plaisir réel de lancer des débats inutiles et donc indispensables, j’aurais pu être en mesure de me la poser. En effet, dans l’organisation très précise de mes lectures, Illusions Perdues de Balzac va être le prochain livre dont je vais entamer la lecture. Et au même moment, son adaptation sort sur nos écrans. Il m’est arrivé de bouleverser mon organisation (si, si, j’en suis capable) pour lire un livre avant de voir le film. Je ne l’ai pas fait cette fois. Je ne sais pas si j’ai eu tort ou pas, mais une chose est sûr, ce long métrage ne m’a sûrement pas détourné de l’envie de lire le roman.

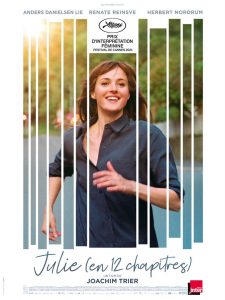

Vaut-il mieux lire d’abord le livre ou voir le film ? Si cette question n’a pas vraiment de sens, si ce n’est pour le plaisir réel de lancer des débats inutiles et donc indispensables, j’aurais pu être en mesure de me la poser. En effet, dans l’organisation très précise de mes lectures, Illusions Perdues de Balzac va être le prochain livre dont je vais entamer la lecture. Et au même moment, son adaptation sort sur nos écrans. Il m’est arrivé de bouleverser mon organisation (si, si, j’en suis capable) pour lire un livre avant de voir le film. Je ne l’ai pas fait cette fois. Je ne sais pas si j’ai eu tort ou pas, mais une chose est sûr, ce long métrage ne m’a sûrement pas détourné de l’envie de lire le roman. Apprendre, grandir, mûrir, voilà la plus grande aventure que chaque être humain a à vivre. Cela donne de grands récits d’aventures, désignés sous le terme de roman d’apprentissage. Roman ou film évidemment. Julie (en 12 Chapitres) nous livre une telle histoire, en nous permettant de suivre le parcours d’une jeune femme cherchant sa voie au tournant de le trentaine. Un film baigné des sujets contemporains qui parcourent nos sociétés, mais qui livre au final une très belle réflexion sur l’accomplissement individuel.

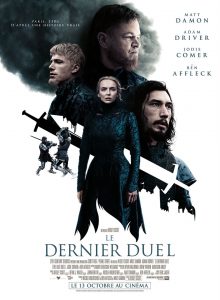

Apprendre, grandir, mûrir, voilà la plus grande aventure que chaque être humain a à vivre. Cela donne de grands récits d’aventures, désignés sous le terme de roman d’apprentissage. Roman ou film évidemment. Julie (en 12 Chapitres) nous livre une telle histoire, en nous permettant de suivre le parcours d’une jeune femme cherchant sa voie au tournant de le trentaine. Un film baigné des sujets contemporains qui parcourent nos sociétés, mais qui livre au final une très belle réflexion sur l’accomplissement individuel. La valeur n’attend pas le nombre des années, paraît-il. Mais l’inverse est évidemment vrai. Ridley Scott en est la preuve. A bientôt 84 ans, il continue d’être un des réalisateurs les plus brillants, nous livrant des films le plus souvent spectaculaires, mais d’une étonnante variété. 2021 sera une année particulièrement riche avec le Dernier Duel déjà sur nos écran et House of Gucci qui va très bientôt le rejoindre. Le réalisateur anglais n’était pas forcément celui dont on attendait le plus qu’il contribue à l’émergence d’un cinéma embrassant pleinement le combat féministe. Mais il le fait à sa façon. En nous emmenant en plein moyen-âge.

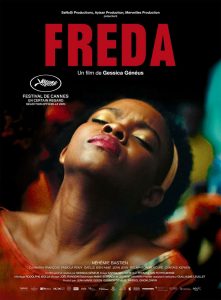

La valeur n’attend pas le nombre des années, paraît-il. Mais l’inverse est évidemment vrai. Ridley Scott en est la preuve. A bientôt 84 ans, il continue d’être un des réalisateurs les plus brillants, nous livrant des films le plus souvent spectaculaires, mais d’une étonnante variété. 2021 sera une année particulièrement riche avec le Dernier Duel déjà sur nos écran et House of Gucci qui va très bientôt le rejoindre. Le réalisateur anglais n’était pas forcément celui dont on attendait le plus qu’il contribue à l’émergence d’un cinéma embrassant pleinement le combat féministe. Mais il le fait à sa façon. En nous emmenant en plein moyen-âge. Certaines parties du monde cumulent un nombre assez conséquent de raisons de ne pas vouloir y habiter. Pauvreté, catastrophes naturelles en tout genre, dictatures régulières, institutions défaillantes et tout ça dans une grande indifférence, voire même l’ignorance totale du reste de la planète. Haïti fait partie de ces lieux à qui rien ne sourit, sans que cela empêche grand monde en dehors de dormir. Ce sera peut-être un peu moins le cas grâce à Freda, un film qui nous emmène dans les faubourgs de Port-au-Prince à la rencontre d’une jeune fille peu ordinaire.

Certaines parties du monde cumulent un nombre assez conséquent de raisons de ne pas vouloir y habiter. Pauvreté, catastrophes naturelles en tout genre, dictatures régulières, institutions défaillantes et tout ça dans une grande indifférence, voire même l’ignorance totale du reste de la planète. Haïti fait partie de ces lieux à qui rien ne sourit, sans que cela empêche grand monde en dehors de dormir. Ce sera peut-être un peu moins le cas grâce à Freda, un film qui nous emmène dans les faubourgs de Port-au-Prince à la rencontre d’une jeune fille peu ordinaire. Quand la santé mentale de quelqu’un devient défaillante, jusqu’à adopter des comportements dangereux, on peut s’interroger pour savoir qui devra être qualifiée de victime. Celui qui « pète les plombs » ou ses proches qui en subissent les conséquences ? Ceci forme le cœur du sujet de les Intranquilles, un film sur la manière dont la bipolarité vient rendre impossible la vie d’un couple et leur enfant. Sur la manière surtout où certaines forces irrésistibles peuvent conduire certains à faire du mal à ceux qu’ils aiment pourtant de toutes leurs forces.

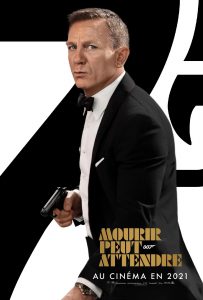

Quand la santé mentale de quelqu’un devient défaillante, jusqu’à adopter des comportements dangereux, on peut s’interroger pour savoir qui devra être qualifiée de victime. Celui qui « pète les plombs » ou ses proches qui en subissent les conséquences ? Ceci forme le cœur du sujet de les Intranquilles, un film sur la manière dont la bipolarité vient rendre impossible la vie d’un couple et leur enfant. Sur la manière surtout où certaines forces irrésistibles peuvent conduire certains à faire du mal à ceux qu’ils aiment pourtant de toutes leurs forces. Rarement un épisode des aventures du plus célèbre des espions a été à ce point attendu. En plus du monde, comme à son habitude, James Bond devait cette fois carrément sauver le cinéma, en ramenant le public vers les salles obscures, après des mois de confinement et de mesures sanitaires diverses et variées. Mais aussi, rarement un James Bond aura fait l’objet d’autant de controverses que Mourir Peut Attendre. Des avis aussi tranchés qu’opposés ont été formulés à l’égard de ce film. Une polémique qui rappelle quelque peu celle ayant accompagné les débuts de Daniel Craig, qui était loin de faire l’unanimité pour ses débuts dans le smoking de 007. Mais ne pas laisser indifférent n’est-il pas déjà en soi une qualité ?

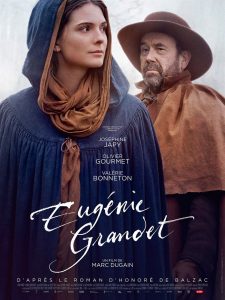

Rarement un épisode des aventures du plus célèbre des espions a été à ce point attendu. En plus du monde, comme à son habitude, James Bond devait cette fois carrément sauver le cinéma, en ramenant le public vers les salles obscures, après des mois de confinement et de mesures sanitaires diverses et variées. Mais aussi, rarement un James Bond aura fait l’objet d’autant de controverses que Mourir Peut Attendre. Des avis aussi tranchés qu’opposés ont été formulés à l’égard de ce film. Une polémique qui rappelle quelque peu celle ayant accompagné les débuts de Daniel Craig, qui était loin de faire l’unanimité pour ses débuts dans le smoking de 007. Mais ne pas laisser indifférent n’est-il pas déjà en soi une qualité ? Il n’y a plus beaucoup de grands classiques de la littérature qui n’est pas bénéficié de leur adaptation cinématographique, voire de multiples adaptations. Bizarrement, Eugénie Grandet d’Honoré de Balzac n’en avait jamais bénéficié… par le cinéma français. Il existe en effet une adaptation américaine de 1921, une adaptation italienne de 1946 et une adaptation…soviétique de 1960. En 2021, le septième art hexagonal lui donne enfin vie à une époque, où cette œuvre profondément féministe, prend une nouvelle résonance.

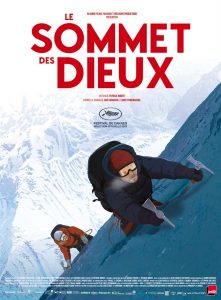

Il n’y a plus beaucoup de grands classiques de la littérature qui n’est pas bénéficié de leur adaptation cinématographique, voire de multiples adaptations. Bizarrement, Eugénie Grandet d’Honoré de Balzac n’en avait jamais bénéficié… par le cinéma français. Il existe en effet une adaptation américaine de 1921, une adaptation italienne de 1946 et une adaptation…soviétique de 1960. En 2021, le septième art hexagonal lui donne enfin vie à une époque, où cette œuvre profondément féministe, prend une nouvelle résonance. Qu’est ce qui pousse certains humains à toujours se dépasser. A aller toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus longtemps. Et parfois également, toujours plus haut. C’est la très bonne question posée par le film le Sommet des Dieux, film d’animation franco-luxembourgeois, mais adaptation d’un manga à succès. Une histoire qui nous emmène vers les plus hauts sommets montagneux et surtout à la rencontre de ceux qui cherchent à les gravir encore et encore, souvent au péril de leur vie. Un sujet qui à première vue pourrait laisser indifférent beaucoup d’entre nous (moi le premier), mais qui séduit par sa réussite narrative et artistique.

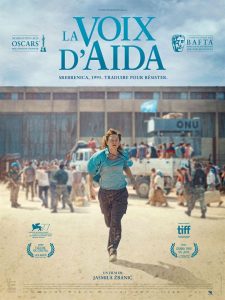

Qu’est ce qui pousse certains humains à toujours se dépasser. A aller toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus longtemps. Et parfois également, toujours plus haut. C’est la très bonne question posée par le film le Sommet des Dieux, film d’animation franco-luxembourgeois, mais adaptation d’un manga à succès. Une histoire qui nous emmène vers les plus hauts sommets montagneux et surtout à la rencontre de ceux qui cherchent à les gravir encore et encore, souvent au péril de leur vie. Un sujet qui à première vue pourrait laisser indifférent beaucoup d’entre nous (moi le premier), mais qui séduit par sa réussite narrative et artistique. La guerre dans l’ancienne Yougoslavie est quelque chose de forcément familier pour quelqu’un de ma génération, mais qui continue de receler une large part de mystère. Difficile de démêler la réalité des événements dans cette imbroglio de peuples qui se sont entre-déchirés aux portes d’une Europe occidentale qui se considère souvent (à tort ?) immunisée à jamais contre la guerre sur son sol. La Voix d’Aïda met brillamment en lumière les événements de Srebrenica, un nom qui était ancré dans ma mémoire de manière un peu flou. Il est désormais attaché à une réalité beaucoup plus claire. Mais une réalité effroyablement dramatique.

La guerre dans l’ancienne Yougoslavie est quelque chose de forcément familier pour quelqu’un de ma génération, mais qui continue de receler une large part de mystère. Difficile de démêler la réalité des événements dans cette imbroglio de peuples qui se sont entre-déchirés aux portes d’une Europe occidentale qui se considère souvent (à tort ?) immunisée à jamais contre la guerre sur son sol. La Voix d’Aïda met brillamment en lumière les événements de Srebrenica, un nom qui était ancré dans ma mémoire de manière un peu flou. Il est désormais attaché à une réalité beaucoup plus claire. Mais une réalité effroyablement dramatique.

Commentaires récents